ESCRITORES EN LA FERIA DEL LIBRO

Mujeres solitarias en el jardín

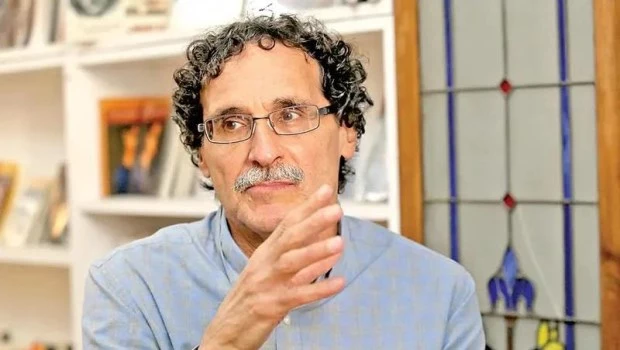

El ítalo-mexicano Fabio Morábito pasó por Buenos Aires para presentar una antología de poemas y conversar sobre su más reciente libro de relatos. Libertad creativa, extrañeza y encanto femenino.

El escritor Fabio Morábito (Alejandría, 1955) llegó a esta edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como un invitado estelar. Junto a las poetas Moya Cannon (Irlanda) y a Carmen Ollé (Perú) integró la mesa que dio cierre al Festival de Poesía de la Feria. Narrador, poeta, ensayista y traductor de Eugenio Montale, entre sus libros figuran la novela El lector a domicilio (ganadora de los premios Xavier Villaurrutia y Roger Caillois); los cuentos de La sombra del mamut, Grieta de fatiga y La lenta furia y los ensayos de Berlín también se olvida, entre otros títulos.

El idioma materno, publicado en Argentina por el sello editorial Gog y Magog, recopila textos concebidos originalmente como breves columnas periodísticas a mitad de camino entre el cuento breve y la miscelánea. La lectura de estos breves ensayos resulta particularmente cautivante gracias a la precisión, la variedad de temas y el refinamiento estilístico de su prosa.

Hijo de padres italianos, Morábito vivió parte de su infancia y adolescencia en Milán, y cuando tenía quince años su familia se trasladó a Ciudad de México donde el autor se asentó definitivamente. Esta experiencia fue capital para este adolescente, quien en adelante adoptaría el español como su lengua literaria.

En uno de los textos de El idioma materno se refiere a los autores que, como él, escriben en otro idioma como “los más extranjeros de todos” en función de lo que denomina una doble extranjería: “la de la escritura, que es una traición al mundo, y la de escribir en una lengua que no es la materna, que es una traición al habla”.

POESIA

Desde la aparición en los años ochenta de su poemario Lotes baldíos, Morábito ha edificado paralelamente a sus cuentos y novelas, una sólida obra lírica compuesta por nueve volúmenes de versos.

Esta visita a Buenos Aires fue un buena ocasión para presentar ante el público de la Feria una edición aumentada de su antología Un náufrago también se seca, que reúne una selección de sus poemas más destacados en un arco que abarca cuatro décadas.

Los cuentos de Jardín de noche (Edhasa, 2024) fueron merecedores del Premio Mazatlán de Literatura. Al igual que el resto de su obra narrativa, en estos cuentos resalta su notable imaginación. Se trata de doce relatos protagonizados por mujeres solitarias y taciturnas que, al caer la noche, contemplan sus jardines mientras beben gin tonic y son atravesadas por situaciones singulares y de una particular extrañeza.

-Los cuentos de ‘Jardín de noche’ no son una novela, pero están muy ligados entre sí.

-Si bien es cierto que hay un fuerte hilo conductor entre los cuentos, en realidad cada relato es una historia cerrada y cada protagonista de estos relatos es diferente al de los otros. Es cierto que todas las protagonistas son mujeres que se encuentran en un jardín, de noche, todas toman un gin tonic y están en un momento de relax. Sin embargo, son mujeres diferentes y las historias también lo son. Lo que une a los relatos es la atmósfera y un momento de introspección y un punto de la vida de los personajes que podríamos definir como “crucial”, en donde hay una especie de ajuste de cuentas en relación a lo que han vivido y desean otra cosa. Esa ruptura que desean, ese cambio, de algún modo ocurre en cada cuento. Los personajes son distintos, aunque es cierto que la atmósfera es parecida.

-Tal vez el parecido entre estas mujeres provenga de que todas ellas están en un mismo momento de su vida. Se acerca a lo que podría llamarse “la psicología de la mujer”, si es que existe tal cosa. ¿Se trató de una búsqueda específica de su parte?

-Muchos lectores me comentaron que en mi narrativa las mujeres son más fuertes que los personajes masculinos. No sé qué tan cierto sea. Tendría que reflexionar acerca de eso. Pero es cierto que hay muchas mujeres en mis cuentos y novelas.

De alguna manera este libro se escribió solo. En mi primer libro de cuentos (La lenta furia), en unos de los cuentos –titulado “La perra”— había experimentado con una voz femenina en primera persona y me había gustado el resultado, pero no lo volví a hacer hasta ahora. En la Universidad dicto una clase sobre traducción del italiano al español. Un día, una de mis alumnas quiso que tradujéramos un cuento fantástico de Haruki Murakami. Ahí conocí ese relato que me pareció bastante simpático pero muy alejado de las historias de mi libro. Pero por alguna razón esa frase, la misma frase con la cual empiezan todos los cuentos de mi libro, me cautivó. Esa frase me dio el tono, el paisaje y ese jardín nocturno. Escribí el primer cuento utilizando esa frase y al terminarlo me di cuenta de que quería escribir más historias con esa misma frase. Y así fue armándose el libro en base a esos cuentos en los que se cruzan los personajes y las situaciones y eso hace pensar en cierta continuidad.

“Reconozco que la libertad imaginativa en la realidad sí pertenece más a las mujeres. Ellas se entregan de un modo más generoso a la realidad. Un hombre siempre está cuidando un poco su imagen, cómo lo ven los demás…”.

EN LA NOCHE

-“El tiempo siempre pasa veloz cuando miro el jardín. Y debieron haber transcurrido muchas horas porque todo estaba oscuro”. Así comienzan todos los cuentos de ‘Jardín de noche’. Este comienzo me remitió directamente a lo oriental, a la idea de contemplación y seguramente por la figura del jardín. Pero se me hace que el libro no tiene mucho que ver con estos conceptos.

-Lo oriental es algo que me es un poco ajeno. Pero no porque tenga algo en contra sino por mi ignorancia. En cambio, veo a esa mujer como si fuera en una película de terror. Está sola, de noche, mirando su jardín. Un lugar donde se siente bien pero donde todo está oscuro, las cosas se confunden y puede surgir algún peligro o amenaza. Me atrajo ese clima de aparente relajamiento de la mujer, pero dentro de un entorno de noche que puede ser motivo de alguna amenaza, como ocurre en ciertas películas de terror donde los jardines nocturnos suelen ser una suerte de escenario amenazante. Lo que me interesaba y me fue ganando en el libro al querer escribir un cuento detrás de otro fue que esa voz femenina en primera persona que me obligaba pensar como mujer (o como yo creo que debe pensar una mujer), me otorgaba cierta libertad de imaginación que no había experimentado en otros cuentos que había escrito. Concretamente me permitía dar saltos de reflexión, es decir, pensar una cosa y luego otra muy distinta. Eso me gustó: no tener que atenerme a una trama muy estricta, a pesar de que la trama se va formando poco a poco. Ese fue uno de los motivos que me llevaron a escribir doce cuentos y no solamente uno.

-A mi entender, en este libro ha sabido leer todas las contradicciones que atañen al pensamiento de la mujer, los temores, las conjeturas, la dispersión del pensamiento femenino. Eso está reflejado en las mujeres de su libro.

-Lo que dices acerca de esa femenina capacidad de conjeturar es cierto. Y quizás a eso se deba esa capacidad imaginativa que me han dado estos cuentos. Es decir, no tener que atenerme a una línea racional, de coherencia, de pensamiento que puede ser más típica de los hombres sino poder pasar de una cosa a otra y estar en muchos lugares a la vez. Pero quiero aclarar que en ningún momento pretendí hurgar en lo que podríamos llamar “el alma femenina” porque, para empezar, honestamente no sé lo que es eso, como tampoco sé lo que es el alma masculina. Siempre he tenido reticencia en diferencias a lo que podríamos llamar una “escritura masculina” de una “escritura femenina”. Cuando leo algo que me atrapa pasa muy en segundo lugar si el texto fue escrito por un hombre o una mujer.

Sin embargo, reconozco que esa libertad imaginativa en la realidad sí pertenece más a las mujeres. Ellas se entregan de un modo más generoso a la realidad. Un hombre siempre está cuidando un poco su imagen, cómo lo ven los demás… Una mujer en ese sentido me da la impresión de que es más libre, no se preocupa tanto por eso, lo cual le permite tener una ruta de pensamiento más variable.

LOS VECINOS

-Además de algunos elementos distintivos de estos cuentos, como el jardín, la noche, los tragos, hay un rasgo que sobresale en el libro. Me refiero al modo de vincularse con el otro que propone un mismo vecindario y el significado de los vecinos en nuestra vida.

-El vecino es una presencia permanente, aunque el jardín es una creación que aspira a crear un mundo cerrado, totalmente autónomo, un pequeño Edén. En la realidad los jardines son contiguos, compañeros de otros jardines. Este es un elemento que a mí me atraía de los cuentos. En el último relato del libro, titulado precisamente “Los dos jardines”, aparece la presencia de lo que está al lado, de lo que está más allá de la pared vegetal, aquello que no se puede ver, que a veces se escucha pero que finalmente siempre es motivo de conjeturas. Porque no se puede estar seguro de qué es lo que ocurre más allá. Esa idea me atrae mucho. Una cosa es lo que ocurre más allá de un muro y otra bien distinta es lo que ocurre más allá de una pared vegetal, que es mucho más vulnerable. Lo que ocurre más allá de la pared vegetal de algún modo nos concierne porque ocurre de una manera más intensa.

-Hay una singular habilidad para identificar “lo extraño” en la vida del ser humano. Pequeños accidentes mundanos, podríamos decir. El pozo de una piscina en construcción en un jardín y la consiguiente amenaza que eso supone, por ejemplo. O aquél otro cuento donde una abuela espera a sus nietos para acampar en su jardín, los nietos nunca llegan y finalmente termina siendo ella quien acampa en soledad.

-En efecto, se trata de pequeños accidentes, pequeñas anomalías en nuestra rutina diaria y cómo eso puede lanzarnos hacia una experiencia vital muy intensa que incluso nos hace, a veces, cambiar la vida. Como la mujer que acampa en su jardín y ello termina por ser hasta cierto punto una situación angustiosa.

Siempre me han atraído esos pequeños giros en las tramas de las historias que nos llevan hacia situaciones, insospechadas al principio. Creo que, en realidad, esa es la esencia de todos los cuentos de la literatura: empiezan con un aire de normalidad, de cosa consabida. Se ve en los cuentos infantiles, por ejemplo. “Había tres hermanos, hijos de un rey…”. Todos conocemos esa estabilidad propia de esa clase de comienzos. Y poco a poco se produce una pequeña anomalía, una ruptura que al principio es insignificante pero que ligada a otras anomalías pueden producir una catástrofe. Leemos cuentos y vemos películas con la apetencia de esa anormalidad que deseamos que tarde o temprano salga a flote.

La vida entre dos culturas

-¿Cómo fue el proceso de haber sido criado en la cultura italiana y luego haber aprendido una lengua -el español- que se convertiría en el idioma en el que ha escrito toda tu obra?

-Llegué al DF a vivir junto a mi familia a mis quince años. La incorporación del idioma se me fue dando de una manera natural, sobre todo porque el español y el italiano son idiomas muy afines. Recuerdo que recién llegado a México me inscribí junto con mi hermano en un curso de español en un instituto especializado en la enseñanza del idioma a extranjeros. Pero sucedió que la mayoría de los integrantes del curso eran norteamericanos y había algún que otro japonés. Los únicos italianos éramos mi hermano y yo. Nos dimos cuenta muy pronto que aprendíamos más español en el trayecto de nuestra casa a al instituto que en el curso que nos daban allí. De modo que a los dos meses nos fuimos porque nos dimos cuenta de que el idioma se nos estaba metiendo en la calle, en las reuniones de la gente que frecuentábamos, etc. No hubo un esfuerzo por aprender una lengua, sino que fue como respirar un idioma que yo me di cuenta que iba a ser para toda la vida.

Los quince años, por otro lado, son una edad fronteriza, un momento en el que se aprenden cosas nuevas. Y de pronto meterme así en otra cultura, en otra lengua, en otros sabores fue un cambio grande para mí. La pasé bastante mal ese primer año. Fue un año muy solitario y hubiera dado cualquier cosa por regresar a Milán. Poco a poco la vida lo va ganando a uno y a esa edad es mucho más fácil dejarse ganar por la vida. Basta un primer amigo para sentirse un poco más a gusto. Y así se fueron dando las cosas.

Lo que me ayudó mucho para aguantar la soledad de ese primer año fue el hecho de escribir unos cuentitos en italiano que yo mandaba por carta a un maestro de música que yo había tenido en la escuela en Milán, que tenía la paciencia de leerlos y darme su parecer. Cuando poco a poco el español se volvió una parte de mi vida y empecé a escribir ya con una vocación literaria más marcada ya no me quedó la menor duda de que el idioma con el que podría hacerlo era el español.

-¿Cómo es actualmente su vínculo con el italiano?

-El italiano es una lengua que apenas uso. Y como todo aquello que no se usa, se pierde. No puedo decir que soy completamente mexicano porque conservo muchos rasgos de mi italianidad. Llegar a vivir a un país a los quince años es llegar ya formado en muchos aspectos. Intelectualmente no me formó México, pero desde el punto de vista psicológico yo estaba más que hecho. Entonces conviven estos dos orígenes que nunca se conjugan del todo. Hay una parte de mí que se siente extranjera en México, pero no dudaría que si tuviera que escoger elegiría este país. A Italia en ese sentido la siento cada vez más ajena. Al relacionarme con italianos me doy cuenta de que no comparto muchas de sus preocupaciones o su mentalidad. En ese sentido ya estoy hiper contaminado del nuevo país.

DE MAÑANA

-¿De dónde viene su costumbre de escribir muy temprano por la mañana?

-Desde que vivía en Italia tenía la extraña manía de salir muy temprano para llegar a mi escuela y muchas veces era el primero en llegar. Y no por el hecho de que la escuela me gustara. Por el contrario, la padecí bastante durante muchos años. Sin embargo, tenía un impulso extraño de recorrer la escuela a solas y un poco a oscuras. Me sentía muy a gusto y me permitía elucubrar mil cosas que no hubiera podido elucubrar a la luz de sol, en un momento más trajinado. Esa manía me duró siempre. Por eso cuando empecé a escribir más seguido y a tener la clara voluntad de hacer de la escritura mi vida no me costó ningún trabajo escoger la hora para hacerlo. Supe que escribiría muy temprano a la mañana, cuando todo el mundo duerme. Esto ya se ha vuelto una parte orgánica de mí mismo. Hay amigos que me admiran por eso y yo les digo que no tiene nada admirable. De hecho, yo admiro mucho más a aquellas personas que escriben a partir de las once de la noche. Son como vampiros. No sé dónde sacan la energía para comenzar su jornada de escritores cuando yo ya estoy tumbado en mi cama. Son como dos razas: los escritores madrugadores y los nocturnos.