A 40 años de la recuperación democrática del Uruguay

La vuelta de la alegría (II y última parte)

El sociólogo y politólogo oriental Luis Eduardo González separó a la larga dictadura de su país en tres etapas. La primera, ocurrida entre 1973 y 1976, la ‘dictadura comisarial’. Le siguió una segunda, hasta 1980, el ‘ensayo fundacional’ y una última, hasta 1985, la ‘transición democrática’.

Durante la dictadura comisarial, José María Bordaberry siguió siendo presidente pero con el Congreso clausurado y reemplazado por un arbitrario Consejo de Estado; prohibió la actividad política, intervino la vida gremial e impuso una férrea censura. La idea era poner la casa en orden pero sin un proyecto político propio y definido. El gobierno quedó atrapado en las manos de los mandos de las FF.AA.

Habiendo llegado al gobierno por una cuestionada elección popular, buscó entonces dar una imagen de orden. La Operación Aseo que prohibía pintar las paredes con consignas políticas y la propaganda oficial de “ponerle el hombro al Uruguay”. En septiembre de 1973 Uruguay reconoció inmediatamente al nuevo gobierno chileno tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende.

NUEVA LEY

En 1974 se dictó una nueva Ley Orgánica Militar que contuvo los lineamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional y se designó a Alejandro Végh Villegas como ministro de Economía, desde donde iniciará un intento de liberalización y apertura económica. La censura fue en aumento, como los obligados exilios y la cárcel y desapariciones para miles de uruguayos. Nada muy distinto a lo que ocurrirá en nuestro país a partir de 1976.

Los dirigentes políticos del Partido Colorado, como también los del Nacional, tolerados por el régimen por complicidad, discutieron diversas maneras de organizar la política oriental, una vez superada la etapa ordenancista, sobre todo cuando se llegara a 1976 que debía haber sido un año electoral. Sin embargo, los mandos castrenses no se pusieron de acuerdo con Bordaberry, que se inclinaba por una apertura gradual, sin partidos políticos pero sí con “corrientes de opinión”, aunque ellos no.

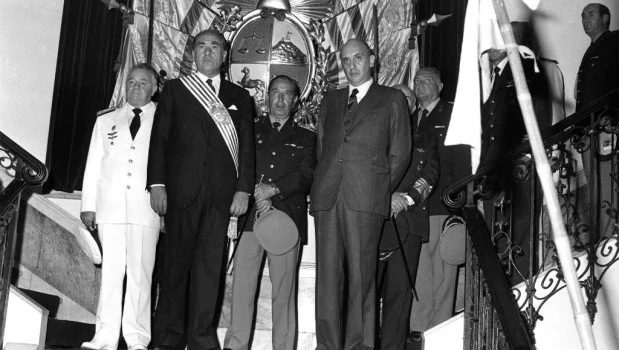

El dictador fue apartado de la presidencia y en su lugar fue puesto provisoriamente Alberto Demicheli, político colorado y presidente del Club Peñarol; también fue apartado de la presidencia, a menos de dos meses, por negarse a firmar nuevas Actas Institucionales proscriptivas de varios dirigentes políticos. A quien no le tembló el pulso fue a Aparicio Méndez quien ocupó el lugar vacante.

Este político del Partido Nacional, ex ministro de Salud Pública, fue presidente hasta septiembre de 1981. Representó plenamente el régimen cívico-militar y su fracaso: convocó a un plebiscito para el 1 de noviembre de 1980 en que se le pediría la opinión al pueblo para reformar la Constitución de 1967 y convalidar un nuevo orden institucional.

De resultar aprobado, los únicos partidos políticos, el Colorado, el Nacional y Unión Cívica deberían ponerse de acuerdo en la designación de un solo candidato a ocupar la presidencia de la República; quedarían con carácter legal todas las medidas políticas tomadas desde 1973, además de la continuidad de la proscripción por quince años más de numerosos dirigentes políticos; se crearía un tribunal de control político que podría destituir a cualquier funcionario, disolver partidos políticos y anular elecciones; civiles quedarían a disposición de tribunales militares y militares estarían exceptuados de los tribunales civiles.

Mayoritariamente los colorados se mostraron contrarios a votar por el Si, así lo hicieron saber los dirigentes José María Sanguinetti, Enrique Tarigo y Jorge Batlle entro otros; diferente fue la opinión del ex presidente Jorge Pacheco Areco, convertido en embajador del régimen ante diversos Estados.

Los blancos, como Luis Alberto Lacalle, también se manifestaron abiertamente por el No. Ni decir Wilson Ferreyra Aldunate desde el exilio y el frenteamplista Liber Seregni desde la cárcel.

GREGORIO ALVAREZ

La censura para los partidarios del No fue implacable, el régimen creyó controlarlo todo, sin embargo, el resultado le fue adverso. El 57,2 por ciento de los orientales votaron en contra de la reforma y sólo el 42,8 por ciento lo hizo a favor. La derrota precedió a la larga retirada. El 1 de septiembre de 1981, “finalizado” el ciclo del dictador Méndez, asumió el general Gregorio “Goyo” Álvarez la primera magistratura.

Oriundo del Departamento de Lavalleja, hijo y nieto de militares, Álvarez había sido comandante del Ejército y tenía una importante prédica en el mismo, pero a la vez su conducción generó profundas divisiones. Más propenso a continuar con la dictadura, de hecho la prolongó hasta 1985, durante su gobierno se profundizó la represión política. Tan es así que en 2007 fue procesado por desaparición forzada de personas recibiendo condenas por esto y por homicidios.

De todas maneras se iniciaron conversaciones entre los militares y los civiles para una nueva Ley de partidos políticos. Los colorados fueron más permeables y los nacionalistas más intransigentes. En 1982 se realizaron elecciones internas en los partidos políticos en donde se impusieron los sectores más duros frente al régimen, aunque el Frente Amplio fue dejado de lado.

MULTITUDINARIO ACTO

Al año siguiente, el 27 de noviembre, se llevó a cabo un multitudinario acto en el Obelisco monumento a los constituyentes de 1830. Se calculó que concurrió medio millón de personas que reclamaron el fin de todo tipo de proscripciones.

En 1984 los partidos políticos mantuvieron duras negociaciones con los militares y esta vez el excluido fue el Partido Nacional que se mantuvo intransigente frente al régimen, además Wilson, su principal dirigente había regresado del exilio y estaba encarcelado; más dialoguista fue el esta vez incluido Frente Amplio, a pesar de que Seregni continuaba preso.

De estos encuentros salió el Pacto del Club Naval, la fecha de llamado a elecciones el 24 de noviembre y la entrega del poder a quienes resultaran electos, el 1 de marzo de 1985. La democracia volvía con obstáculos, presos, exiliados, desaparecidos y muertos, pero volvía.

El resultado de las urnas arrojó el triunfo de los colorados Sanguinetti y Tarigo sobre el otro colorado, Pacheco Areco.

Le siguieron los blancos con la fórmula integrada por Alberto Zumarán y Gonzalo Aguirre Ramírez. Wilson seguía proscripto y detenido. Lo mismo Seregni que no pudo ser candidato y en su lugar la fórmula frenteamplista estuvo integrada por Juan José Crottogini y José D’ Elía. Participaron cuatro agrupaciones más pero sin peso electoral.

Al año siguiente, Sanguinetti fue presidente del Uruguay por primera vez. En cuarenta años de ininterrumpida democracia hubo tres gestiones coloradas, dos blancas y cuatro frenteamplistas. Los presidentes orientales se saludan, se tratan con respeto, se consultan, buscan consensos. El Congreso es una institución respetada por los otros poderes del Estado. La Justicia no está sospechada. Claro que hay broncas y cosas que faltan pero simplemente con ver los actos de la asunción del nuevo mandatario Yamandú Orsi, nos da a los que vivimos en la Banda Occidental una sana envidia por los orientales y una enorme vergüenza por nosotros.

* Historiador