Allá por los años 80 Sherry Turkle, socióloga y psicóloga del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) reflexionaba: “El debate sobre la inteligencia artificial se ha centrado en la cuestión:¿pensarán las máquinas igual que las personas? Para nuestra naciente cultura computacional hay otra pregunta de mayor relevancia: no si las máquinas pensarán alguna vez como personas, sino si las personas han pensado siempre como máquinas. Y si esto último fuera cierto, ¿Es ello lo más importante de nosotros? ¿es eso lo esencial del ser humano?...la gente tiende a percibir a una “máquina que piensa” como a “alguien que piensa”. Comienzan a considerar el funcionamiento de esa máquina en términos psicológicos”.

Sherry se preguntaba qué sería de los niños que crecen con una realidad en la que les será difícil diferenciar claramente al ser humano de la máquina ¿la computadora piensa? ¿si piensa es qué está viva?

Desde ese momento hasta hoy, en que la IA nos interpela, pasó mucha agua bajo el puente.

EL VALLE DE LA INQUIETUD

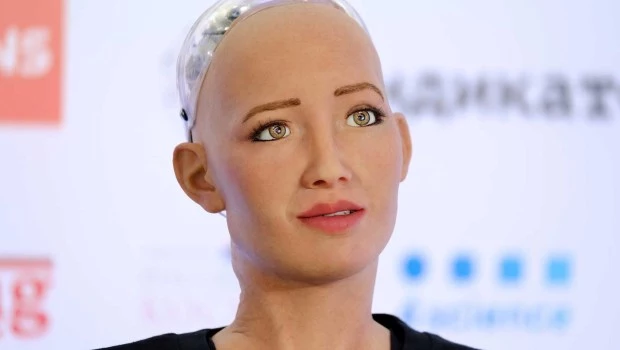

En 1970, el profesor experto en robótica Masahiro Mori, propuso la teoría del uncanny valle o del valle inquietante. El concepto central de esta teoría se asemeja al descripto por Freud en su obra Lo siniestro (Das Unheimliche) Freud dice que es el sentimiento que surge ante lo desconocido, no familiar o terrorífico. “No cabe duda que dicho concepto está próximo a los de lo espantable, angustiante, espeluznante (...) casi siempre coincide con lo angustiante en general”. Este autor dota a lo siniestro de una vivencia especial donde lo extraño se presenta familiar y lo familiar se vuelve extraño.

Masahiro Mori, lo aplica a lo que le sucede al humano frente a una entidad artificial “humanizada”. Dice que las personas que se encuentran ante algo que se parece a un humano, pero no del todo, manifiestan incomodidad o rechazo. No sé da en todos, ni tampoco de la misma forma, pero es lo suficientemente relevante como para ser tenida en cuenta.

Esta teoría sostiene que cuando un ente artificial, como, por ejemplo, un robot o un personaje animado de un videojuego es más parecido a un humano sentimos simpatía por él, sin embargo, hay un punto crítico en el que cuando la similitud es mayor aún, genera aversión. Es posible que el parecido nos confunda y la incongruencia nos genere temor.

Cuando la semejanza es aún mayor, la inquietud puede desaparecer y se supera ese “valle” de inquietud y confusión para luego retornar a las respuestas emocionales positivas, casi al nivel de empatía que generaría otro ser humano.

EN NUESTRO DÍA

Por el momento, los robots humanoides no forman parte de nuestra vida cotidiana, pero, de todas maneras, la tecnología nos confunde.

En nuestro país como en tantos otros, hay más teléfonos celulares que habitantes. La vida actual y los sistemas que se fueron incorporando en las comunicaciones y en las transacciones dinerarias, nos fueron llevando a utilizarlo para una gran variedad de cosas.

Hay quienes no se sienten seguros si salen a la calle sin él y hasta hay un término para denominar tal trastorno. La dependencia de su uso se la denomina nomofobia (No-mobile-phone-phobia) y consiste en el miedo irracional a no poder disponer del celular ya sea porque se dejó en casa, se quedó sin batería, está fuera de cobertura, se agotó el saldo, no funciona o cualquier otra razón.

Entre los síntomas de esta adicción figuran: ansiedad, nerviosismo, irritación, aislamiento, cuando critican su uso del celular reacciona con rabia, disminuye el rendimiento en el trabajo o el estudio. Ante la imposibilidad de usar el celular también se pueden presentar síntomas físicos: taquicardia, dolores de cabeza, temblores y alteraciones respiratorias.

Sin llegar a la adicción, para la mayoría, casi inadvertidamente, el celular pasó a ser considerado parte de nuestro ser. Simbólicamente nuestro lenguaje así lo expresa: ¡Me quedé sin batería! o ¡No tengo señal! para referirnos a que el aparato está sin carga o que está en un lugar que no capta la señal para conectarse a la red. Muy probablemente el día que deje de funcionar saldremos a comprar otro enseguida cueste lo que cueste.

EL MEDIO O EL RECEPTOR

La confusión también se extiende a la mezcla entre medios y fines.

Con la gran cantidad de opciones comunicacionales que se desarrollaron en estas últimas décadas: correo electrónico, telefonía celular, redes sociales, surgió una inquietud interesante ¿Nos comunicamos porque nos interesa el otro o priorizamos más el medio que el receptor? Hace veinte años recibíamos decenas de correos electrónicos de parte de nuestros amigos y conocidos, para que un tiempo después los que no usábamos facebook dejáramos de recibir en nuestra bandeja de entrada sus habituales mensajes. Probablemente para algunos solo formábamos parte de un “pelotón de contactos” y no alguien especialmente elegido a quien transmitirle algo. Así fue sucediendo con cada una de las redes, aplicaciones y plataformas que se fueron imponiendo.

La confusión entre virtualidad y realidad llegó al extremo de que se nos dificulte borrar un contacto fallecido de un grupo de Whats App o borrarlo de los contactos. ¿Es que el último adiós no se lo damos hasta que deje de estar en nuestro teléfono? Si una agenda telefónica sirve para comunicarnos por ese medio y ya no hay quien reciba la llamada ¿Por qué no borrar su número sin más?

LA MÁQUINA Y NOSOTROS

Los cambios de las últimas décadas nos han hecho tomar conciencia de que la tecnología puede contribuir a que nos comuniquemos, pero, también a que nos aislemos. Tratamos de cuidarnos de ese peligro y de proteger -aunque sea difícil- a los más chicos para que no abusen de ella.

Aprendimos que las máquinas son instrumentos indispensables para nuestras actividades, pero a la vez, que solo cobran sentido en la medida que contribuyen al desarrollo del ser humano. No confundir unas con otros es el gran reto de los tiempos que vienen.

El lector podrá seguir a Buena Data en:

YouTube: /BuenaData

Instagram: @buenadata