¿Guerra comercial o guerra monetaria?

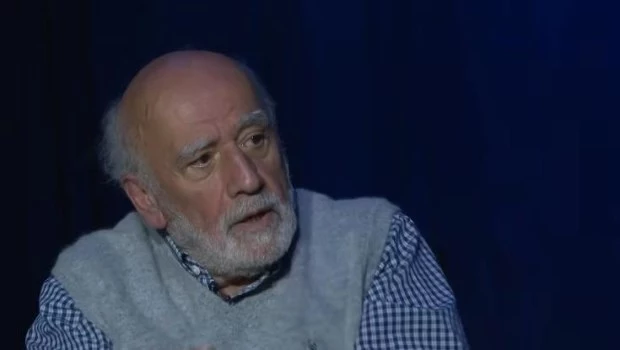

En el primer encuentro del año del ciclo Efecto Mariposa, organizado por la Fundación Embajada Abierta, que preside el embajador Jorge Argüello, el diplomático entrevistó al analista internacional Juan Gabriel Tokatlian, quien destacó principalmente que detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se esconde, en realidad, una guerra monetaria.

La pregunta para abrir el juego fue si China iba a tomar las riendas de la hegemonía mundial a partir del giro proteccionista de los Estados Unidos. Estos son los principales párrafos del diálogo:

* “Esa es una pregunta esencial en tres dimensiones: la primera es que nos lleva a una reflexión sobre qué tipo de orden internacional tenemos. Yo diría, y no es un pensamiento sólo mío sino de varios colegas con los cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que la gran transformación no es el final del orden liberal internacional, que sigue mancomunando a un conjunto de actores en occidente, sino que estamos en un orden internacional no hegemónico”.

* “Es decir, ni Estados Unidos solo tiene la voluntad, la disposición y la capacidad de hegemonía plena extendida geográficamente. Y China aún no dispone ni de la capacidad, no tiene la voluntad y no quiere asumir la responsabilidad de tal hegemonía plena. Entonces estamos con hegemonías fragmentadas, locales, localizadas, temáticas. Esto nos abre un escenario muchísimo más complejo”.

* “En segundo lugar, estoy persuadido de que esto que vemos como una guerra comercial va emparentado temporalmente con una fenomenal guerra monetaria. Aquí hay que acordarse muy bien qué caracterizó el declive del Reino Unido. Lo caracterizaron tres cosas: en primer lugar una capacidad militar contestada por otros actores; segundo, un auge en la década del ‘30 de un fuerte proteccionismo; y tercero, la pérdida de relevancia de la libra esterlina”.

* “Ahora lo que tenemos de este otro lado es básicamente una musculatura militar china que viene in crescendo, particularmente en el ámbito naval, invirtiendo 7 puntos del PBI en defensa. Viene así desde hace diez años. Está la competencia comercial, donde lo que hay es un capitalismo manejado por el Estado con un partido dominante, que es mucho más competitivo que el capitalismo tradicional occidental. Y hay una vocación clara de China de buscar que el sistema internacional se desdolarice de alguna manera, paulatinamente, más agresivamente”.

* “Ahora sabemos que hay un yuan digital que va a permitir no solamente el intercambio con la zona vecina de China sino también con los países de Medio Oriente. Sabemos que los Brics también están en eso. Ahí lo que tenemos es un escenario en el cual simultáneamente hay una disputa potencialmente militar, evidentemente comercial y crecientemente monetaria”.

AMERICA LATINA

* “Dicho todo esto, ¿qué pasa con el resto del mundo? Y aquí traigo a América Latina como punto de referencia. Yo creo que en este orden internacional no hegemónico, y en este crescendo de la disputa entre Estados Unidos y China, vamos a encontrar países que orbiten cerca de uno y que orbiten cerca de otro”.

* “En América Latina tenemos el trípode perfecto. Hay un país como Venezuela con un régimen político no democrático, que venía ya pero va a seguir orbitando cada vez más intensamente en torno a China y Rusia en general.

Tenemos a Brasil, que trata vía los mecanismos en los cuales está inserto, siendo actor protagónico en el Brics, líder importante en el G-20, creador del ente de cooperación con India y Sudáfrica, busca un cierto balance. Quiere un equilibrio parcial entre uno y otro”.

* “Y tenemos otro, que es la Argentina de Milei, que decidió orbitar en torno a los Estados Unidos. Aquí en el caleidoscopio latinoamericano lo que vamos a ver en el mundo”.

* “Estados Unidos está ensimismado pero no es un actor aislado del mundo. Estados Unidos cree que puede revitalizar su industria vía imposición de aranceles urbi et orbi. Pero casi que eso hoy es anacrónico. ¿Qué productos en cualquier parte del mundo se fabrican totalmente en una nación? ¿De qué manera se puede hablar de cadenas de valor y cadenas productivas que no estén entrelazadas cada vez más?”

* “En ese sentido tenemos también un elemento obvio: en el momento en que el Reino Unido se vuelve más proteccionista, es Estados Unidos el que se vuelve más librecambista. Cuando Estados Unidos se vuelve más proteccionista, el más librecambista es China. Porque gana con el libre cambio”.

* “Nuestros mapas de referencia, nuestras cuadrículas, requieren de ser un poco más sutiles y ver que hay cosas que se repiten. Pero lo sorprendente es que aquellos en los que nunca hubiéramos pensado, porque quién hubiera pensado que la revolución china hubiera devenido en esto, hoy son unos jugadores que tienen intereses muchos más globales; y un Occidente cada vez más mercantilista”.

* “El multilateralismo no va a renacer de sus cenizas porque no hay voluntad política para eso. Pero el minilateralismo nos puede ofrecer quizás nuevos modos de interacciones y actuación. Ahora bien, el gran desafío del minilateralismo es que no sea ideológico”.

MERCOSUR

* “Me temo que voy a ser insatisfactorio con mi respuesta. Los internacionalistas tenemos en general un defecto, y los internacionalistas latinoamericanos lo tenemos más acentuado. Y es que decimos: cuando hay problemas de integración se resuelven con más integración. Yo estoy un poco saturado de este tipo de argumentación. Por ahí no va la cosa”.

* “Lo que tenemos que plantearnos en el Mercosur es porqué tenemos este nivel de desintegración. La pregunta es al revés, no es por la integración, si falló o no. ¿Qué elemento nos han llevado a este nivel de desintegración? Entendido eso es que posiblemente encontremos alguna alternativa novedosa”.

* “Segundo, dentro del Mercosur, no hay que olvidarse nunca cómo nació el bloque, su espíritu. Era la representación en Sudamérica de lo que habían sido Alemania y Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Donde luego se crea y despliega la Comunidad Económica Europea”.

* “Con el tiempo el poder relativo de Brasil fue cambiando. Nuestras crisis fueron afectándolos notoriamente. No es que Brasil no las haya tenido pero las manejó de otra manera y siguió creciendo. Entonces cada vez más dejábamos de ser Alemania y Francia y pasábamos a ser Estados Unidos y Canadá, donde hay una notable asimetría. El punto actual es que argentinos y brasileños no tenemos ningún modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el espejo? ¿Qué queremos imitar? ¿Qué queremos diseñar?”

* “Eso adquiere una dimensión muy importante que supeditada a la lógica gubernamental es limitada. Por eso muchas veces insisto en que necesitamos más diplomacia ciudadana. Es decir, los científicos, los investigadores, los empresarios, los políticos, los jóvenes, las ONG, las mujeres. Mucho más involucrados todos porque si eso no tiene densidad, esta relación con Brasil va a debilitarse cada día más”.