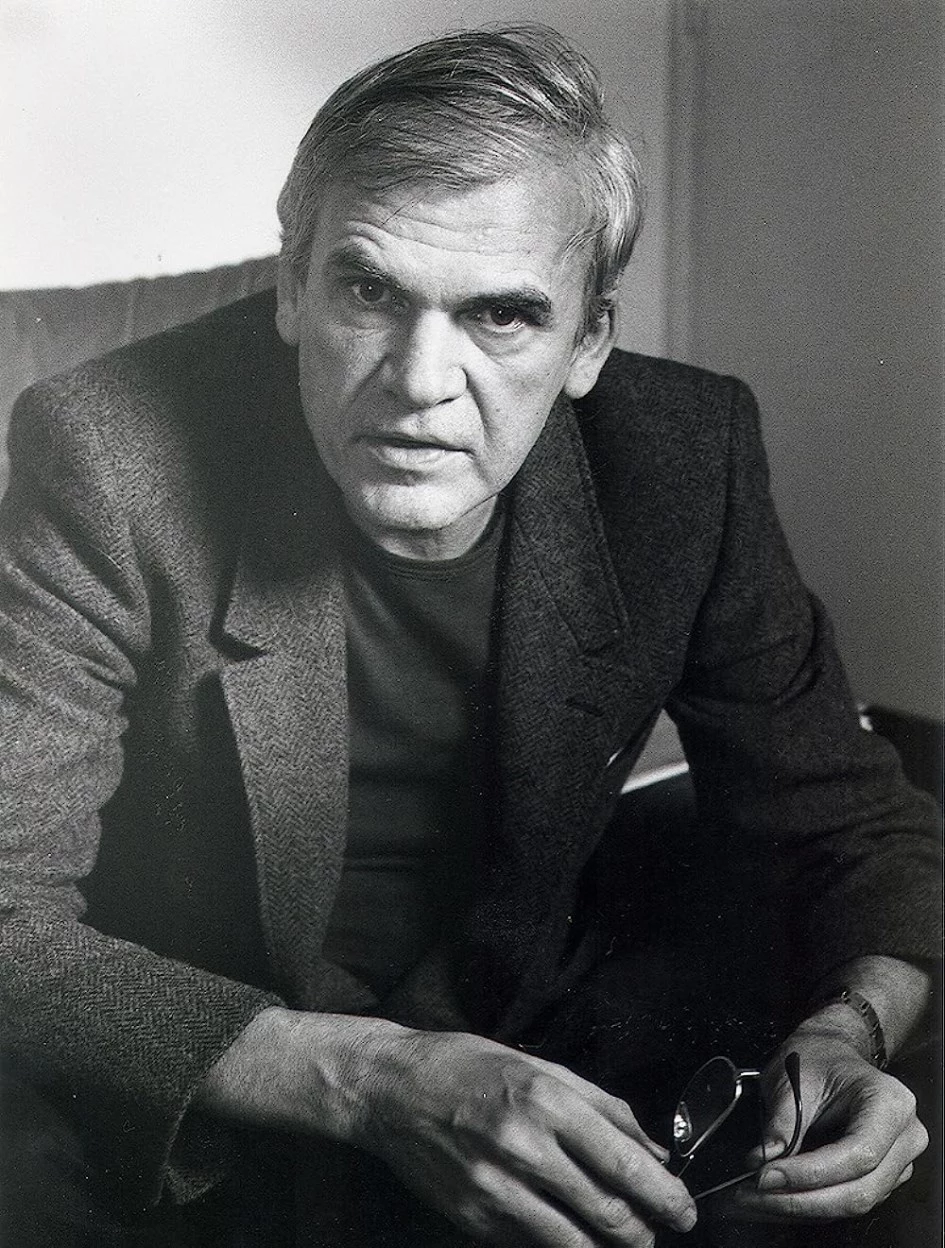

MILAN KUNDERA (1929-2023) DEJA UNA OBRA AMBICIOSA Y DESPAREJA QUE MARCO SU TIEMPO

El disidente esquivo

Exiliado del imperio comunista, al que cuestionó en la vida y en sus libros, el escritor conoció un raro éxito internacional con ‘La insoportable levedad del ser’. Hasta el final fue un inconformista desgajado de toda tradición.

Fue durante un par de décadas un escritor de moda, la credencial que se debía exhibir para no quedar fuera de las conversaciones, una marca de información y cultura. Después su nombre fue desapareciendo de las listas de best-sellers aunque nunca se retiró por completo del interés de los círculos especializados. Ahora que murió a los 94 años, Milan Kundera cae de nuevo dentro del territorio del elogio y la exageración. Ya quedará, por caso, como el más importante escritor checo del siglo XX después de Franz Kafka.

Dramaturgo y ensayista, Kundera será recordado esencialmente como novelista, aunque un novelista de signo especial, mitad filósofo, mitad narrador. Deja 13 obras de ese género híbrido. Las primeras, que la crítica suele considerar como las mejores, corresponden a su vida en la Checoslovaquia comunista. La más famosa de todas, La insoportable levedad del ser (1984), pertenece a una etapa posterior. Ese libro lo hizo conocido en el mundo entero, fue un éxito absoluto de ventas y hasta pasó al cine con los papeles protagónicos de Daniel Day-Lewis y Juliette Binoche.

La novela aborda el tema típico de su obra, la tensión entre lo individual y lo colectivo, resumida en la historia de un médico que en vísperas de la Primavera de Praga trata de ser feliz sin verse afectado por el entorno político e histórico, ni por el compromiso con las personas que lo rodean.

Su protagonista, Tomas, es un cirujano disidente que se marcha de Praga al exilio en Ginebra y más tarde vuelve al país natal. Por su negativa a someterse al régimen comunista, Tomas se ve obligado a trabajar de limpiador de ventanas y aprovecha su oficio para tener relaciones sexuales con cientos de clientas. Pasa sus últimos días en el campo con su esposa, Tereza, en un final que a medida que avanzan las páginas se torna cada vez más onírico y reflexivo.

La novela, ambiciosa y provocadora, contiene elocuentes pasajes críticos de la vida bajo el régimen comunista. Pero también prodiga los necesarios tramos de erotismo inconformista que resonaron entre lectores occidentales como ecos tardíos de la contracultura de la tumultuosa década de 1960, una experiencia social más bien desconocida detrás del Telón de Acero.

HUMOR Y ESTILO

Antes Kundera había escrito en checo títulos que anticipaban las preocupaciones por las que se haría famoso: El libro de los amores ridículos (1968), un compendio de relatos que terminó por calificarse de novela; La vida está en otra parte (1972), donde se reinventaba como escritor, o La despedida (1973), que debía constituir su última novela y a la que quiso poner de título “epílogo”.

Ya en esas obras tempranas aparece un humor, entre absurdo e irónico, que se convertiría en rasgo de estilo y que le permitió combinar una prosa de corte poético con el sarcasmo y una devoción socialista que con el tiempo se iría desarmando por sus disidencias con el régimen político de su país. De hecho, su primera novela, La broma (1967), ridiculiza al comunismo y transforma la historia en una sutil crítica de los totalitarismos y su esclerótica falta de sentido del humor.

La relación de Kundera con el Partido Comunista estuvo atravesada desde siempre por la tensión y la desconfianza, lo que no impidió que en 1968 obtuviera el Premio de la Unión de Escritores Checoslovacos.

Al igual que la gran mayoría de los jóvenes de su país, después de la Segunda Guerra Mundial Kundera cumplió con el ritual obligado de afiliarse al partido, aunque ya en 1950 sería expulsado. En 1956 fue readmitido, pero en 1970, dos años después de que sus libros fueran censurados, lo volvieron a expulsar. Finalmente, cinco años más tarde hizo las valijas con su mujer, Vera, y se marchó a Francia. En 1981 le fue quitada la nacionalidad checa, que recuperaría recién en 2019.

Una vez radicado en Francia, Kundera publicó La lentitud (1995), una crítica a la obsesión de Occidente por la velocidad. Fue la primera de un ciclo de novelas breves y sobrias, escritas directamente en francés, un cambio que le abrió las puertas del mundo literario internacional, pero que al mismo tiempo le deparó sus primeras críticas negativas.

A esa lista corresponden La identidad (1998) y La ignorancia (2000), que surgieron en paralelo a ensayos como Los testamentos traicionados (1992), donde desarrolla una teoría sobre cómo debe ser la novela moderna que pretende volver a los orígenes del género.

Aun así, el pasado checo siguió persiguiendo a Kundera encarnado en una incómoda sucesión de polémicas y controversias.

En 2008 el Instituto checo para el Estudio de los Regímenes Totalitarios lo acusó de delatar en 1950 a un espía que pasó 14 años en prisión. El escritor rompió entonces su característico silencio de prensa con un comunicado en el que desmintió las acusaciones que calificó de "puras mentiras".

LA POLITICA

Interpretada a partir de sus desavenencias con el comunismo y sus regímenes dictatoriales, la obra de Kundera ha sido leída en clave política, algo con lo que el escritor se manifestaba en desacuerdo. Kundera nunca fue ni pretendió ser un Solzhenitzyn, ni un Milosz, ni siquiera un Brodsky. Su disidencia era la de un individualista desgajado de cualquier otra tradición ideológica, filosófica o religiosa.

"Odio participar en la vida política, aunque la política me fascina como espectáculo. Un espectáculo trágico y mortal en el imperio del Este; intelectualmente estéril, pero divertido en Occidente", declaró en 1985 al diario The New York Times en una de las escasas entrevistas que concedió a medios de relevancia.

Más tarde, en su ensayo El arte de la novela, Kundera se declaró admirador de Miguel de Cervantes, a quien consideraba no sólo el inventor de la novela sino también de la modernidad misma.

"Para mí el creador de la Edad Moderna no es solamente Descartes, sino también Cervantes", escribió acerca de un maestro que lo influyó de forma decisiva debido a su humor y su arte narrativo.

"¿A quién o a qué me siento ligado?: ¿a Dios? ¿a la patria? ¿al pueblo? ¿al individuo? Mi respuesta es tan ridícula como sincera: no me siento ligado a nada salvo a la desprestigiada herencia de Cervantes", aseguró en aquel estudio.

En contraste con la circulación masiva y pública de sus obras, Kundera era un hombre parco y huraño: no asistía a actos públicos, se negaba a aparecer en cámara y durante décadas casi no concedió entrevistas.

Llegó a prohibir que se añadieran notas cuando se publicaron sus obras completas en 2011 y jamás permitió que circularan ediciones digitales de sus trabajos, una muestra de su lealtad a la palabra impresa. (Hoy, empero, es posible conseguir versiones en Kindle de La insoportable levedad del ser en las plataformas de Amazon y Google Books).

En junio de 2012, al preparar un discurso en la Biblioteca Nacional francesa -que fue releído por radio por un amigo-, Kundera expresó sus temores más pesimistas acerca del futuro de la literatura.

“Me parece que el tiempo, cuya marcha continúa, implacable, empieza a poner en peligro los libros. Debido a esta angustia, desde hace varios años he incluido en todos mis contratos una cláusula que estipula que se deben publicar en la forma tradicional de un libro, que se los lea solamente en papel y no en una pantalla -expresó aquella vez-. La gente que camina por la calle ya no tiene contacto con quienes los rodean, ni siquiera ven las casas que pasan, tienen cables colgando de las orejas. Gesticulan, no miran a nadie, nadie los mira. Me pregunto, ¿siguen leyendo libros? Es posible, pero, ¿por cuánto tiempo más?”