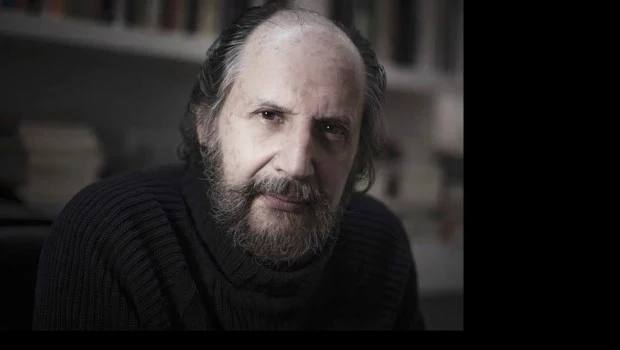

SAUL FELDMAN ANALIZA EL PODER DE LAS PELICULAS COMO INTÉRPRETES DE SU TIEMPO

Desde la butaca del espectador

En ‘A la salida del cine’ el sociólogo y experto en comunicación traza un mapa de las obras que marcan el pulso cinematográfico reciente. El eje pasa por el contexto político y cultural.

Con A la salida del cine, Saúl Feldman propone una lectura lúcida y sensible sobre el poder de las películas para interpelar a su tiempo. No escribe desde la torre de marfil de la crítica especializada, sino desde la butaca del espectador que abandona la sala con preguntas abiertas. Su libro es, en esencia, un mapa de las obras que marcaron el pulso cinematográfico reciente. Tarr y su apocalipsis silencioso, los Coen y su Macbeth austero, y las miradas humanistas de Kaurismäki, Moretti y Loach, entre muchos otros. Cada capítulo es una conversación entre cine y sociedad, entre la pantalla y el mundo que lo circunda.

Feldman, sociólogo, cinéfilo e investigador con un máster en Comunicación por la Universidad Hebrea de Jerusalén, aventura así un ejercicio de pensamiento colectivo. Un cine que recién comienza cuando se encienden las luces, en la voz del espectador que piensa, recuerda y dialoga. Desde su mirada de pensador y narrador, vincula cada filme con el contexto político, cultural y emocional, trazando un puente entre las imágenes y la propia vida.

Es que el libro nace del gesto íntimo de salir del cine y seguir hablando. De entender que esas películas elegidas, construyen su narrativa sin aislarse, pensándose y devolviendo preguntas. En tiempos en los que se discute la “muerte” de las salas de cine, Feldman recuerda que solo están mutando, adaptándose y respirando otros espacios.

CINEFILOS

“Nunca tuve una formación sistemática en cine, pero hace más de veinte años que leo, veo y escribo sobre películas. Durante mucho tiempo tuve un blog que se llamó A la salida del cine y de ahí surgieron muchos de los textos que hoy integran el libro. Mientras trabajaba en mi empresa de investigación de mercado, el cine fue mi refugio. Cuando dejé esa actividad, empecé a dedicarle más tiempo, participé de grupos de cinéfilos, organicé proyecciones y debates, preparé charlas. Fue en esas discusiones donde se gestaron los capítulos iniciales”.

-¿Cuándo dijo “ahora sí es el momento de condensarlo en un libro”?

-La idea venía rondando hacía tiempo, pero se concretó en los últimos dos años. Definí un criterio, elegir películas estrenadas desde 2020 en adelante, vinculadas al gran circuito cinematográfico internacional, festivales y directores de culto. Me interesaba trabajar sobre obras que generaban conversación, que conmovieran al espectador atento. También incluí algunos textos previos, como el capítulo sobre Krzysztof Kieślowski. El proyecto tomó forma en la pandemia, cuando el cine, como tantas otras cosas, se vio obligado a reinventarse.

-Fusiona su mirada cinematográfica con su formación sociológica. ¿Cómo se traduce eso en el libro?

-Mi punto de partida no es el del crítico académico sino el del espectador. Me interesa qué nos pasa cuando salimos de ver una película y empezamos a hablar de ella. Las películas no se leen en abstracto, están insertas en contextos culturales y políticos concretos. El espectador interpreta lo que ve desde su experiencia, su tiempo histórico y su sociedad. Por eso, además del análisis del discurso cinematográfico, cada capítulo considera los contextos de producción y de lectura. No es lo mismo ver Macbeth de Orson Welles cuando se estrenó en 1948, que verla hoy, en el 2025. Esas tensiones enriquecen la lectura.

-Uno de los capítulos más potentes es ese, el de ‘Macbeth’, donde compara versiones de distintos directores.

-Sí, fue uno de los textos que más disfruté escribir. Tomé cinco versiones, la de Orson Welles, Kurosawa, Polanski, Justin Kurzel y Joel Coen. La idea fue partir de la más reciente, la de Coen, con Frances McDormand, e ir hacia atrás. Macbeth es la obra más transpuesta de Shakespeare al cine con más de 30 adaptaciones. Y la pregunta es por qué. Qué resonancias tiene en distintos contextos históricos y estéticos. Cada versión ilumina una época distinta. Y al mismo tiempo, hay algo que permanece como el poder, la ambición, la tragedia humana.

GRANDES NOMBRES

-En su libro también aparecen otros grandes nombres como Béla Tarr, Todd Field, Nanni Moretti… ¿Cómo fue la selección final?

-Compleja. Dejé muchas películas afuera. La idea original era más amplia. Pero opté por un recorte que permitiera dar coherencia al libro. Tarr abre el recorrido con El caballo de Turín, una película que es, para mí, una de las representaciones más potentes del fin del mundo. También hay lugar a La ciénaga de Lucrecia Martel. Coen, Moretti, Kaurismäki, Glazer, Loach y Field, entre otros, completan el mapa. Son autores que, cada uno a su modo, trabajan sobre el lenguaje del cine.

-La estructura del libro propone un arco, comienza en un tono apocalíptico y cierra con una idea de esperanza.

-Exacto. Abro con Béla Tarr, que filma el Antigénesis, yendo del séptimo día hacia el primero, invirtiendo la Creación. Es un cine de derrumbe, de silencio y viento. Y termino con Kaurismäki, Moretti y Ken Loach, tres directores que, cada uno desde su estética, piensan la política y la posibilidad de un futuro distinto. Vivimos un tiempo histórico complejo, con crisis ecológicas, sociales y culturales. Pero también hay una pulsión esperanzada. Lo dice Byung-Chul Han en El espíritu de la esperanza: pensar la salida de la sociedad del miedo. El cine puede ser un modo de imaginar salidas.

-Hablemos del presente del cine. Muchos hablan de su “muerte” en la era de las plataformas.

-Esa discusión me interesa mucho. El crítico Jonathan Rosenbaum escribió hace quince años un libro que se llama Adiós al cine, bienvenida la cinefilia. Allí dice algo brillante, la mitad de sus amigos, mayores, creen que el cine está muriendo; mientras la otra mitad, más jóvenes, creen que está en su mejor momento. Y ambas cosas son ciertas. Las grandes salas de 1.500 butacas desaparecen, pero el cine no muere, muta. Se multiplica en pantallas chicas, en formatos híbridos, en nuevas voces. Hay un florecimiento de narrativas que quizás no pasan por el circuito tradicional, pero que tienen una potencia enorme.

EL ESPECTADOR

-¿Y qué lugar ocupa el espectador en esa mutación?

-Un lugar central. El modo de mirar cambia. Hoy se consume más cine que nunca, aunque ya no sea en la sala oscura. Las plataformas no sólo diversifican la oferta, también modifican la relación emocional con la obra. A mí me interesan las películas que te hacen pensar, que te interpelan. No me interesa tanto el cine que confirma lo que ya sabemos, sino el que nos obliga a formularnos preguntas. Por eso elegí obras como Zona de interés, que aunque trata sobre el Holocausto, habla en realidad de nuestro presente, de los muros, de la crueldad cotidiana.

-No podemos evitar hablar de la política actual. ¿Cómo ve la situación del cine argentino en este contexto?

-Con mucha preocupación. Hay un intento deliberado de desfinanciar el Incaa y destruir las fuentes que sostienen la producción nacional. El cine es una industria costosa que necesita apoyo estatal. Si se corta el financiamiento, se paraliza la creación. Argentina tiene un potencial creativo enorme, con directores jóvenes muy talentosos, pero sin recursos ese potencial se frustra. A eso se suma una crisis económica profunda. La comunidad cultural resiste, pero la situación es crítica. No se trata solo de cine, se trata de imaginar un país que no renuncie a su cultura.

-A pesar de todo, se percibe en su libro una fe en el poder transformador del cine.

-Sí. El cine nos permite mirar el mundo y preguntarnos quiénes somos. No sé si transforma directamente, pero abre preguntas, incomoda, amplía horizontes. Para mí, eso ya es mucho. Es un lenguaje que tiene más de un siglo y, sin embargo, sigue reinventándose. Como dice el título de una de las películas que analizo, “El cine siempre tiene algo nuevo, algo viejo y algo prestado”. Y mientras haya espectadores dispuestos a mirar y conversar, el cine seguirá vivo.