Cuando el apuro diagnóstico nos aleja de la realidad

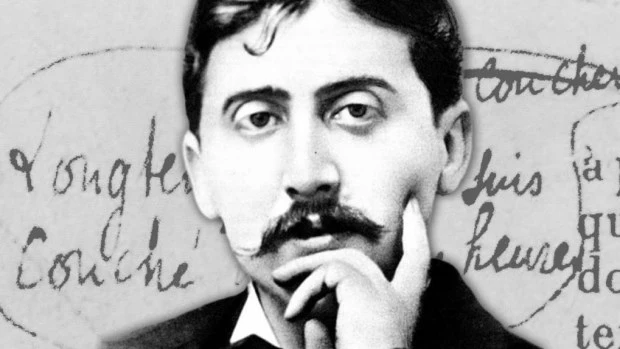

“El único verdadero viaje, el único baño de juventud, no sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otros ojos; ver el universo con los ojos de otro, de cientos de otros; ver los cien universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es.”

Marcel Proust, (La Prisonnière À la recherche du temps perdu).

Marcha festinante es el término que se utiliza para describir un tipo de marcha que por la alteración del equilibrio lleva a acelerar para no caer, pero que inevitablemente lleva a las caídas. La época actual parece seguir ese patrón, debemos apurar todo por miedo a perder el centro. El centro, claro es la normalidad. Así apuramos conclusiones, etiquetamos, no sea que uno se quede fuera (FOMO). En el campo de la salud mental, en particular en casos que hacen a la llamada crónica policial, se exige un rótulo inmediato sobre él porque de ese comportamiento atroz, que aun teniendo la antigüedad de la historia, siempre asombra como nuevo. Esa denominación al paso, festinante claro, tiene la fantasía de clausurar (palabra actual también), la incertidumbre. Así el personaje que hizo esto es un: psicópata, perverso, loco en definitiva. No está en el lugar (el locus) de “nosotros los normales”, está en otra parte. No deja de ser cierta la etiqueta, ya que carece de empatía, de culpa, no tiene límites etc. Pero ese apresuramiento diagnóstico, impide la real comprensión. El inconveniente es que la supuesta definición se explica en sí misma, y es una descripción fenomenológica. Ese acto reflejo que permite encapsular seduce porque promete orden, pero confunde velocidad con precisión.

La cita de Proust nos invita a en lugar de buscar “nuevos paisajes”, nuevos hechos, en realidad iguales a los anteriores, pero con “nuevos ojos”, es decir, una mirada capaz de ver duración, contexto y función antes de fijar una etiqueta. Quizás es ni más ni menos que el método científico o el forense, preguntarse, pensar, mirar desde otros ángulos antes de emitir juicios. Estos caso en los cuales rápidamente se tiende a etiquetar como relativos a la enfermedad mental (locura) nos llevan al tema de la frontera entre lo normal y lo anormal que no es una línea clara y perfectamente dibujada, sino algo que se mueve con la evolución de la cultura y del conocimiento y que con el tiempo y en un contexto especifico, lo que vemos merece una mirada nueva.

Cuando el diagnóstico se usa para clamar a quien lo expresa, el riesgo principal es invertir el orden de la comprensión: la hipótesis precede a los hechos y, desde ese momento, los datos se pliegan para confirmarla. Ese “rush diagnóstico” no solo empobrece la validez científica sino que también distorsiona la forma en que deliberan tribunales, instituciones y audiencias. El error se repite y se vuelve un rasgo estable; lo que requería tiempo y observación se compacta en una etiqueta que produce calma administrativa, pero aleja del real conocimiento.

Lo proustiano, en su sentido operativo, nos recuerda que el tiempo no es un obstáculo: es el instrumento. El elogio al diletantismo, que expresa Hesse en su Juego de Abalorios, en la ciencia permite no apresurar y caer en el confort de la propia ignorancia, sosteniendo la incertidumbre. En la práctica, esto implica prestar atención a señales de diversas fuentes y de diversos momentos, y no solo la foto actual y desde un solo ángulo. No se trata de misticismo, sino de fenomenología: hay datos que disparan memorias y reorganizan lo conocido y lo observado, mostrando motivos que el relato plano no muestra. La etiqueta, cuando llega, debería llegar solo después de que ese dibujo se empieza a hacer visible.

El plano normal/anormal merece una precisión. No es una dicotomía moral ni un juicio de valor, sino una decisión que pondera duración, intensidad, deterioro y contexto. Si el comportamiento desborda un rango funcional y se mantiene en el tiempo, si sus consecuencias, o su aparición y persistencia no se explican mejor por otras razones quizás más simples y evidentes (el principio de parsimonia de Ockham) como las presiones del entorno, podemos a empezar a hablar de anomalía, o de disfuncionalidad.

En escenarios sociales y criminales, esta distinción se vuelve crucial. La tentación de psicologizar o psiquiatrizar de inmediato a una persona que ha cometido un crimen, por un lado es un error ya que no se corresponde con la realidad ya que los crímenes a veces incomprensibles, no por eso son ocasionados por enfermos mentales y por otro nos ahorra preguntas incómodas sobre el ecosistema que produjo el hecho: jerarquías y humillaciones, incentivos perversos, pantallas que crean burbujas de excitación permanente, sociedades fragmentadas, uso del victimismo o del heroísmo. Un diagnóstico apresurado puede servir para administrar la angustia del público y de las instituciones, pero también altera la ponderación de imputabilidad, riesgo y reparación. Al mismo tiempo aleja la real comprensión, casi garantizando la existencia de un siguiente episodio. Expresar con convencimiento “es un psicópata”, aún más, “un perverso”, “hay que poner tal medida judicial” (perimetral por ejemplo) da respuesta a la demanda pública y mediática pero no a la real necesidad, la protección de la sociedad. El atajo rinde política y mediáticamente; pero, suele costar caro, fuera de la inmediatez.

¿Cuál es la alternativa que evita el extremo del relativismo y el extremo del dogma? Un método sobrio. Primero, reconstruir una cronología densa que permita ver la imagen en lugar del punto, del instante. Segundo, ver las señales que pueden venir en general de los lugares donde no se ha mirado. Tercero, incorporar el contexto: familia, trabajo, redes y medios actúan modulando en diversas formas aquello de lo que se habla. Un crimen cometido en un contexto de falsas denuncias no puede obviar la realidad de miles de causas judiciales, la explicación del “loco” no explica el tema sino que lo excluye. Cuarto, mantener hipótesis competidoras que se contrastan entre sí, conforme llega información nueva.

Este método no elimina la posibilidad de clasificar.

Las categorías, el DSM, y el CIE, siguen siendo necesarias para investigar, para ordenar, pero no pueden ser anclas o pesos muertos. Quizás lo necesario sea cambiar su lugar en la secuencia: dejarlas como síntesis de trabajo revisable, y por ende abrir el curso del pensamiento y no como veredicto, que lo cierra.

En el debate público conviene recordar que de la misma manera que atrocidad, no es igual a enfermedad mental, tampoco lo normal es la mera ausencia de diagnóstico. Lo normal, en términos de salud, es la capacidad de funcionamiento que permite a la persona perseguir fines, sostener vínculos y adaptarse a cambios razonables. Cuando el entorno se vuelve extraordinario, duelo, persecución, ruina, exposición mediática, es esperable que aparezcan conductas reactivas que, arrancadas de su contexto, se leen como “patológicas”. En síntesis, la apresuración por diagnosticar anomalías, patologías, y convertirlas en respuesta que cierre los debates, satisface la impaciencia de la época, pero rara vez mejora la verdad o la justicia. En salud mental, ver antes de nombrar no es una cortesía, sino un requisito técnico y ético ineludible. Si hay una contribución proustiana a la clínica es esta disciplina del mirar de manera amplia: permitir que la duración muestre el bosque y no solo la rama del árbol. Nombrar no es prohibido; nombrar demasiado pronto es, con frecuencia, el error que deforma todo lo que sigue.

El diagnóstico sea clínico, criminológico, forense, que sirve, orienta, es el que no clausura sino que abre. Su fuerza no está en el brillo de la etiqueta, sino en cómo fue obtenido: con tiempo, contraste y una mirada que conserve los hechos. Ahí, y no antes, la palabra médica empieza a parecerse a la verdad.