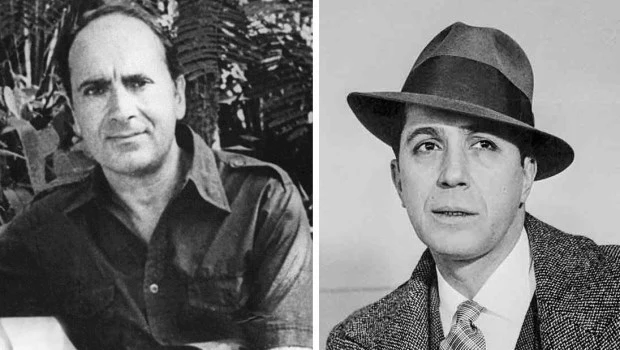

La escritura del novelista aloja el eco de la inconfundible voz del célebre cantor

Conexiones entre Puig y Gardel

Escribo estas líneas con la memoria de aquellas clases en las que, durante años, leí ‘Boquitas pintadas’ con mis alumnos; hay textos que no se van nunca, se quedan en una zona incierta, entre el recuerdo y la lectura. Al volver sobre ellos también ensayo algo de Manuel Puig: esa forma oblicua de pensar el pasado y vibrar en alguna de sus cuerdas.

Esta semana se cumplieron noventa años del accidente de Carlos Gardel, figura cuya desaparición física no clausuró una biografía, pero sí abrió un campo de resonancias que continúa expandiéndose. Recordarlo invita a preguntarse qué ocurre cuando esa figura, ya vuelta emblema, es retomada por un escritor que supo leer en él más una voz que una historia. Hablar de Puig en esta fecha desplaza la memoria del cantor solo para explorar una forma de continuidad afectiva, un modo de escucha que se transforma en escritura.

Puig, al imaginar una escena posible para Gardel en su comedia musical ‘Gardel, uma lembrança’ alojó su eco. Por eso, al pensar en Gardel, podemos también pensar en Puig.

PUNTO DE FRACTURA

Propongo que leamos al autor de ‘Boquitas...’ como quien escucha un tango, oírlo como a Gardel, por el modo como suena antes de decir, por lo que retiene. Algunos cantantes han notado en Gardel ese gesto de callar cuando la emoción sube. En Puig, ese corte también está, se interrumpe porque ahí vibra el melodrama llevado hasta su punto de fractura.

Varios estudiantes o talleristas llegan a la literatura con la creencia, que no considero del todo desacertada, de que se escribe con ideas, con tramas, con estructuras formales que se depuran mediante la teoría. Y todo eso comparece en Puig, aunque lo hace desviado por una urgencia más callada, más persistente, nacida de una zona donde la experiencia deja marcas que no encuentran reposo. Puig escribe desde esa zona que no se puede nombrar directamente, aunque se deja escuchar en el ritmo con que se recupera un diálogo o una canción. Su escritura se mueve como un recuerdo que no cesa de repetirse.

Gardel, para quienes no han crecido en el Río de la Plata, podría parecer solo un cantor. Pero en esa voz ajena al presente, llegada desde un tiempo que quedó fuera de alcance, se abre una grieta por donde pasa algo que aún no cicatriza. Gardel es un susurro persistente, un mito sin comienzo. Puig lo escucha desde ahí, en el gesto de recordar algo que jamás terminó de suceder. Cuando en 1969 publica ‘Boquitas pintadas’, construye una novela que se articula menos por el desarrollo de un conflicto que por la elaboración de una textura. El título proviene de un verso de una canción escrita por Gardel y Le Pera. Cada capítulo se abre con fragmentos de letras de tango que operan como claves de lectura, más que como simples epígrafes ornamentales.

La historia, que rememora una serie de pasiones truncas en una ciudad de provincia, se despliega al ritmo del tango. El pasado se ofrece en su forma más precisa, en el punto donde la memoria lo intensifica y ya no busca justificarse.

Los personajes, que escriben cartas, que fantasean con actores de cine, que recuerdan una escena amorosa como si se tratara de una película mal montada, no se presentan para ser comprendidos, ya que lo que los mueve es el deseo de haber sido amados. La estructura narrativa de ‘Boquitas pintadas’ reproduce con fidelidad la composición sentimental de un tango. Hay una primera parte que remite a los tonos brillantes del pasado, y una segunda en la que todo se vuelve más sombrío. Importa el modo como la memoria se organiza según los afectos, y no según los hechos. Puig lo deja hablar en sus fragmentos.

Ese gesto, iniciado en ‘Boquitas pintadas’, encuentra otra forma en ‘Gardel, uma lembrança’, texto escrito muchos años más tarde, en portugués y desde el exilio. Puig se acerca a Gardel con el deseo de ofrecerle una historia que podría haber brotado de una de sus canciones. En lugar de una biografía o una interpretación, compone una fábula afectiva, una escena imaginaria que habilita un reencuentro. Gardel se presenta como un joven que, en un prostíbulo porteño escucha la voz de una mujer extranjera entonando una canción de su país distante. Ese momento, articulado más por el oído que por el cuerpo, se convierte en el punto de partida de una música posible.

En el segundo acto, muchos años más tarde, Gardel y esa mujer se encuentran en Montecarlo. El tiempo ha modificado todo y, sin embargo, la nostalgia aún abre un espacio donde algo puede decirse. Puig escribe ese texto con la misma materia con que escribió sus novelas: con voces que recuerdan. Lo hace desde Brasil, desde una lengua que ya no es la suya, aunque tampoco le resulta del todo ajena. El exilio, en ese caso, no se manifiesta como drama sino como forma del habla. Gardel, al igual que Puig, vivió fuera de su país, y en los últimos años recibió más reconocimiento en el exterior que en Buenos Aires. Ambos supieron lo que significa ser escuchados desde lejos y ser mirados con sospecha por los propios. Ese desajuste, esa manera de habitar la lengua desde otro lugar, recorre la escritura de Puig como murmullo. El idioma es el mismo, pero transforma la respiración de las frases, el modo en que una palabra se demora o titubea. En Gardel, como en Puig, el castellano lleva marcas de distancia: no pierde su música, aunque ya no canta como antes. Se escucha desde otro lado.

Puig utiliza el tango, más que como ambientación, como clave filosófica. En su escritura, el tango, entendido como un pensamiento triste que se baila, condensa experiencias de desarraigo, formas recurrentes de nostalgia, la persistencia de un amor que ya no tiene objeto, la existencia en los márgenes y una identidad mestiza. En ese cruce, donde lo popular asume densidad estética, Puig encuentra un territorio compartido entre las criaturas que imagina y las voces que Gardel supo convocar. Las figuras que aparecen en sus relatos evitan el esplendor externo y se sostienen desde una intensidad baja, constante, que no se anuncia con énfasis. Puig las mira con compasión, con una dulzura sin superioridad. El deseo, en ese universo narrativo, se manifiesta sin alardes, se protege, se guarda en una forma discreta del pasado.

Ante el silencio que rodea la vida sentimental de Gardel, Puig decide no resolverlo, aunque sí lo envuelve con una escena imaginaria que permite pensar lo afectivo. El secreto, más que un enigma, adquiere valor como forma narrativa, y la reserva se transforma en gesto de cuidado.

ESCENARIO

La puesta en escena del tango en ‘Gardel, uma lembrança’ permite contar una historia de amor interrumpido, donde el prostíbulo funciona como espacio de memoria y añoranza, en lugar de configurar una geografía de deseo inmediato. Allí, los cuerpos y las voces no se entregan a lo explícito sino que se demoran en una evocación que suspende toda urgencia. Al final, el personaje de Nadia dice: “Quedó solo el pasado, pero en ese pasado tengo una casa toda para mí”. Esa frase, que Puig pone en boca de ella, puede leerse también como una forma de definir su escritura. El pasado, sin restauración ni rechazo, se convierte en un lugar habitable. Puig escribe desde ese espacio intermedio donde los exiliados sentimentales levantan una morada hecha de palabras que ya no prometen, aunque todavía conservan el resplandor de lo que nunca fue. Y quizás eso sea la literatura, entendida menos como archivo de ideas que como casa donde el tiempo se pliega, donde la tristeza adopta forma, y el recuerdo acompaña sin ataduras.