UNA VASTA OBRA INDAGA EN EL PAPEL DE LOS CATOLICOS EN LOS AÑOS DE LA VIOLENCIA

La Iglesia y el drama de los ‘70 (I)

El primer tomo del trabajo colectivo titulado ‘La verdad los hará libres’ abarca la actuación de sacerdotes y laicos entre 1966 y 1983. Pese a su longitud elude las conclusiones tajantes sobre el vínculo entre la renovación religiosa posconciliar y la lucha armada revolucionaria.

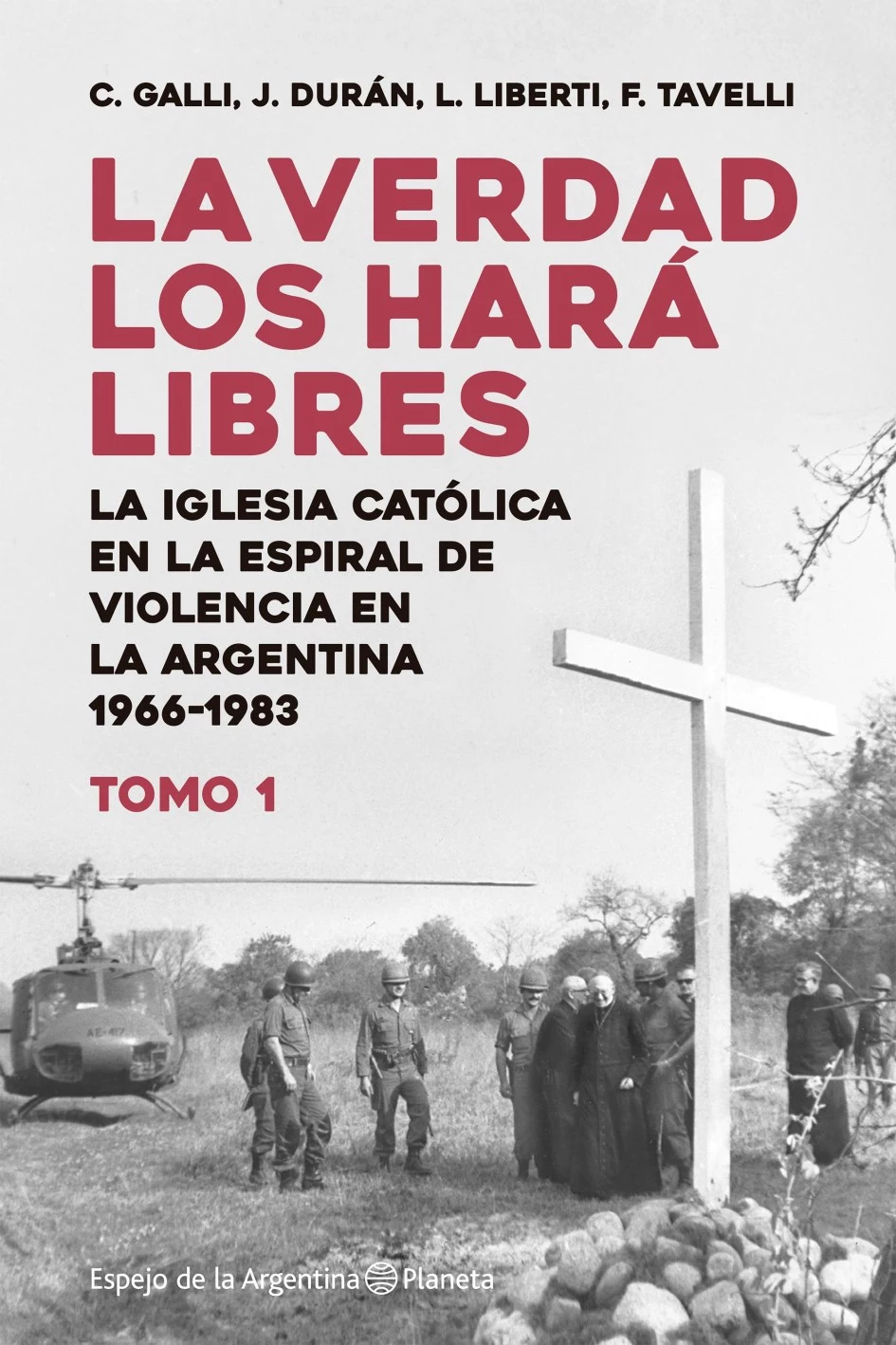

Con el título general de La verdad los hará libres, la editorial Planeta ha comenzado la publicación de la vasta obra encargada por la Conferencia Episcopal Argentina que se propone indagar en el papel de la Iglesia en los años de la violencia política que desgarró al país entre 1966 y 1983.

El trabajo, dirigido por la Facultad de Teología de la UCA, se compone de tres gruesos tomos, de los cuales ya se publicaron dos. Este artículo se ocupará del primero de ellos, que lleva el subtítulo “La Iglesia Católica en la espiral de violencia de la Argentina entre 1966 y 1983”. Una nota posterior abordará el segundo volumen.

Se trata de una obra colectiva, dividida en una introducción, dos partes y 15 capítulos, que sigue un ordenamiento más temático que cronológico y con el tono y estilo de los estudios académicos (todos los autores son sacerdotes, religiosas o laicos con títulos universitarios especializados). Aunque la pretensión ha sido imprimirle una estructura unitaria, el libro tiene un carácter más bien parcelado, ya sea por los asuntos que aborda cada capítulo, por la diferencia en los énfasis y matices o por la extensión.

Donde no hay diferencias es en el enfoque general, presente desde la extensa introducción teórica a cargo del P. Carlos M. Galli hasta el último capítulo que trata de la participación de católicos en distintos organismos de derechos humanos. Es muy perceptible la intención de relativizar el desempeño de hombres y mujeres de la línea progresista de la Iglesia en la gestación de lo que llama “procesos de violencia”, en tanto se cargan las tintas, a veces de manera desproporcionada, en la función que le cupo al denominado “integrismo” o “nacional-catolicismo” en esos mismos procesos, especialmente a partir de 1976.

El CONCILIO

Esta discrepancia va de la mano de una concepción de la Iglesia, la fe y la religión que excede el marco histórico del trabajo, pero que ciertamente le da forma. Una y otra vez los autores se sienten llamados a reivindicar el Concilio Vaticano II (al que consideran “el mayor acontecimiento del Espíritu del siglo XX”), y los cambios y reformas que promovió en una década atravesada, en el plano secular, por ideas revolucionarias, insurreccionales o contraculturales.

Aunque reconocen que la “recepción” del CVII generó conflictos entre prelados, sacerdotes y fieles argentinos, enmarcan esas tensiones en el clima de una época signada por “pasiones”, ideas transformadoras y el anhelo de hacer realidad la “opción preferencial por los pobres”, postulada a partir de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Colombia, en 1968.

El vínculo directo entre esos postulados renovadores y la aceptación, incitación o fomento de la lucha armada como método para lograr las “transformaciones” que se juzgaban necesarias, no se analiza con la claridad, contundencia o valentía que requeriría ese aspecto tan doloroso en la vida de la Iglesia. A veces los autores llegan más lejos y rondan la justificación. Un ejemplo se ve en estas líneas del capítulo 10 que se refieren a los cristianos que abrazaron el “compromiso revolucionario”: “En algunos casos, jóvenes cristianos con inquietudes hacia la vida religiosa, hicieron un proceso personal en el que sintieron que la radicalidad del Evangelio les pedía la opción por la lucha armada, en pro de la ‘liberación de los pobres’”. Acto seguido incluyen en esa abnegada categoría a dos miembros del ERP, dos oficiales de Montoneros y al autoproclamado “capellán” de esa banda, Jorge Adur, sacerdote de los Agustinos Asuncionistas, apresado y desaparecido en 1980 como parte de una “contraofensiva” guerrillera ordenada desde el exterior.

Monseñor Adolfo S. Tortolo fue Vicario Castrense y presidió la Conferencia Episcopal Argentina.

En cambio, es mucho más clara la condena al “integrismo” desde el momento en que se lo califica, sin retaceos, como el inspirador intelectual del “militarismo” que fundamentó los métodos de la represión ilegal a partir de 1976. Ubican en esa categoría a movimientos como Ciudad Católica de Jean Ousset y la revista Verbo, a los padres Julio Meinvielle, Alberto Ezcurra y Alfredo Sáenz, a los libros La Iglesia Clandestina de Carlos Sacheri y Fuerzas Armadas: ética y represión de Marcial Castro Castillo (seudónimo de Edmundo Gelonch Villarino), al Seminario de Paraná, a la revista Mikael, al Vicariato Castrense, a los capellanes militares y muy especialmente a los obispos Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín.

Aquí los autores obran con deslealtad. A excepción de unos breves párrafos o títulos extraídos del libro de Sacheri, las fuentes de este apartado son todas publicaciones académicas recientes, mayormente seculares y con un evidente sesgo crítico. Por ejemplo, no hay una sola cita directa significativa de las muchas obras de Meinvielle (a las que se enumera parcialmente en una nota a pie de página). De los libros de Ezcurra y Gelonch Villarino se extraen pasajes recortados de su contexto argumentativo general. Tampoco hay citas de los numerosos trabajos del P. Sáenz, a quien no entrevistaron de forma directa, ni extractos representativos y fieles de los artículos de la revista Mikael. No hay reportajes a otros representantes de esa línea que siguen con vida y podrían haber aportado opiniones de valor.

Del otro lado, a la hora de analizar el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), en el que se quiere ver a “la parte más dinámica del clero de nuestro período”, la fuente principal son los mismos protagonistas, no sus críticos. Son ellos quienes, a través de testimonios directos o recogidos en fuentes secundarias, se explican, valoran, justifican y, en un par de casos, se autocritican examinando a la distancia el papel que tuvieron dentro de la Iglesia.

Las intensas polémicas desatadas por su desafiante pastoral, que en 1970 fueron merecedoras de un documento reprobatorio de la Comisión Permanente del Episcopado que el libro refiere en una línea y de una declaración pública firmada por 150 presbíteros que los objetaban, se consignan desde su punto de vista, incluso a través de las décadas. Así, los padres Miguel Ramondetti o Lucio Gera (acaso el gran mentor intelectual de todo el libro) aparecen refutando en diálogos muy posteriores las críticas que en su momento les formularon Meinvielle o Sacheri, quienes ya no pueden replicar. Por otro lado, la muerte en accidente de Meinvielle en agosto de 1973, que para algunos sigue siendo dudosa, y el asesinato de Sacheri en diciembre de 1974 cuando salía de misa rodeado de su familia, no suscitan ninguna reflexión en los autores, que apenas si mencionan esos datos. Curioso destino el de estos temibles “teóricos” del militarismo a los que “alguien” se encargó de eliminar bastante antes de que sus presuntas enseñanzas se llevaran a la práctica.

TOMAR LAS ARMAS

Hay un gran interés en acotar el grado de participación directa que tuvieron los sacerdotes tercermundistas en los grupos armados. El deslinde es atendible pero podría dar la impresión de que en los años ‘60 y ‘70 sólo ejerció violencia quien empuñó un fusil. En el libro no hay una conclusión unívoca respecto del papel de los sacerdotes y religiosos que fomentaron ese clima de violencia con sus confusas exhortaciones a buscar la liberación, la revolución y el socialismo. Si bien figuran algunas reflexiones aclaratorias del P. Galli en la parte introductoria y más adelante se incluyen testimonios elocuentes en el mismo sentido, incluso de parte de obispos en ejercicio o eméritos, se percibe una voluntad por retacear una condena que no se privan de dirigir a los pretendidos teóricos del bando “represor”.

La divergencia es más profunda y deriva de una discutible comprensión general de lo sucedido en aquellos decenios. A tono con la historiografía establecida sobre la época, los autores se empecinan en relativizar la amenaza subversiva según se la entendía en el contexto de su tiempo.

Esto se expresa en las fuentes con las que trabajan, en la periodización de los hechos y hasta en el lenguaje que utilizan, discordante con una obra que se propone aportar una mirada católica que supere las diferencias de antaño. Por eso no vacilan en emplear expresiones como “Onganiato”, “Devotazo” o “Camarón”. Aluden a la “defensa de una supuesta civilización occidental y cristiana”. Descreen de la “llamada lucha contra la subversión” o la “denominada eliminación de la subversión”. Vuelven al trajinado “mito de la nación católica”; se indignan porque los miembros de Ciudad Católica eran “Anticomunistas acérrimos, postulaban una sociedad católica orgánica e integrada, basada en jerarquías naturales”; parecen cuestionar a quien en 1975 lanzó una campaña promoviendo el rezo del Santo Rosario entre los militares que actuaban en la Operación Independencia; insisten en que en aquel tiempo se dio la “creación” o “construcción” de un enemigo interno a instancias de teólogos y sacerdotes “integristas”.

A todo lo largo del volumen de casi un millar de páginas se habla con vaguedad de “las violencias” o la “espiral de violencia” o “los procesos de violencia”, por un lado, fenómenos difusos a los que se contrapone el monolítico “terrorismo de Estado”, concepto en sí mismo objetable y acerca de cuyo origen y utilización propagandística un libro orientado a la verdad histórica habría hecho bien en estudiar y matizar.

Esta voluntad de disminuir o subestimar la existencia de un peligro objetivo que amenazaba toda una forma de vida en sociedad queda resumida en este párrafo insólito de la página 485, que extiende el escepticismo a toda la historia del comunismo y a la trágica relevancia que tuvo en el siglo XX: “En el período que estudiamos imperaba la firme convicción de que la Unión Soviética comandaba un plan para apoderarse del mundo occidental, mediante el apoyo a los partidos, movimientos o agrupaciones que enfrentaran a las autoridades establecidas. Tanto en (Jean) Ousset, como en muchos católicos contrarrevolucionarios arriba presentados, detrás de cualquier intento de reforma del sistema capitalista, de reivindicación de la causa de los pobres, de anhelo de cambio social, late el influjo ideológico y político del comunismo internacional, que intentaba minar los cimientos mismos de la ‘supuesta’ civilización occidental y cristiana. Esto, que a la distancia de medio siglo nos parece una cosmovisión impregnada de rasgos paranoicos, constituía un tormentoso clima de época cuyo influjo se integró como un acervo ideológico en la cultura política y eclesial. En este clima de ideas y de pasiones, marcado por un paradigma católico contrarrevolucionario, no faltaron sacerdotes que contribuyeron a la formación de los militares argentinos, que protagonizaron el terrorismo de Estado”.

LOS DOCUMENTOS

Debe lamentarse también que, salvo en el capítulo 14 que analiza las actas de algunas Asambleas Plenarias de la Conferencia Episcopal Argentina entre 1975 y 1984, en este primer volumen prácticamente no se utilizan documentos reservados del Episcopado, la Nunciatura Apostólica y la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Los directores de la obra prefirieron concentrarlos en el segundo tomo, que corresponde al período 1976-1983.

Falta por lo tanto la visión íntima de la Iglesia argentina y universal sobre los hechos más relevantes ocurridos en el país en los diez años previos al golpe de 1976. No se accede a las opiniones de los obispos sobre el régimen de Juan Carlos Onganía y su mezcla de nacionalistas, católicos y liberales; nada sobre el “Cordobazo”, los penosos conflictos entre sacerdotes y prelados en Córdoba, Rosario, Corrientes y Mendoza; el enigmático crimen de Augusto Vandor en 1969; el auge del MSTM; el misterioso secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 y la formación católica de sus autores o instigadores; las repetidas tomas de ciudades y pueblos (La Calera, Garín, Gonnet, San Jerónimo Norte); los crímenes en un mismo día de 1972 del general Juan Carlos Sánchez, jefe del II Cuerpo de Ejército, y del presidente de la FIAT en el país, Oberdán Sallustro; los insondables devaneos políticos de Juan Domingo Perón y su disputa con el presidente Alejandro A. Lanusse; la designación de Héctor Cámpora como candidato presidencial peronista, su triunfo electoral y la liberación de cientos de guerrilleros presos el día mismo de su asunción.

Tampoco conocemos lo que pensaban las jerarquías de la Iglesia sobre un magnicidio como el de José Ignacio Rucci, en septiembre de 1973, o el crimen, en mayo del año siguiente, del P. Carlos Mugica, quien para esa fecha había roto sus vínculos con Montoneros y no ocultaba su arrepentimiento por haber fomentado el extremismo que desangraba al país (hay algunos testigos vivos de ese doloroso proceso personal y pertenecen al cuestionado sector “integrista”).

Se incluyen, en cambio, meritorias opiniones, públicas o recabadas en el último decenio por pedido de la Conferencia Episcopal, de obispos actuales o recientes que recuerdan sus experiencias en los años de la violencia. Merecen destacarse los testimonios de monseñor Jorge Casaretto, monseñor Carmelo Giaquinta y monseñor José María Arancedo, tres prelados de línea “moderada” que no temen usar la palabra “marxismo” y registran todo el arco del extremismo armado, incluyendo sus orígenes en grupos de jóvenes sometidos a una deformada prédica religiosa.

Casaretto comparte fragmentos de una carta escrita en octubre de 1975 en la que relata la estremecedora experiencia de haber asistido al asesinato de cinco policías emboscados por Montoneros a metros de la catedral de San Isidro un domingo a la mañana. “El espectáculo fue algo que creo que nunca podré borrar de mi mente -escribió-. Era la guerra que había visto en películas. Cinco cuerpos tirados medio deshechos, dos autos acribillados, sangre, desorden. Seguramente no habrán pasado ni 30 segundos hasta que llegó otra persona, pero esos 30 segundos parecieron una especie de eternidad y fueron para mí la realidad más cruda de la impotencia del hombre”. Semanas después perduraba la conmoción. “Es realmente la guerra -insistió Casaretto en una nueva carta-. Los sentimientos del momento son un tanto aterradores. No por miedo personal. Sí por miedo de no saber cómo vamos a salir de todo esto. Vivir de cerca una acción terrorista es el mejor medio de no creer para nada en esos métodos”.

También es revelador el testimonio de monseñor Jorge Lozano, aunque por otros motivos. Registrado en 2013 el relato evoca los contactos que el Episcopado de esa época mantuvo con “casi todos los organismos de derechos humanos” y con figuras como Hebe de Bonafini y Horacio Verbitsky, además de con el entonces secretario de Derechos Humanos, Juan Martín Fresneda. Agrega luego lo que esos organismos y personas decían esperar de la Iglesia. “Algunos lo que quisieran escuchar es que digamos que Tortolo se equivocó o que Bonamín dijo algo contrario a la doctrina, o que tales capellanes fueron cómplices de los asesinos -observó monseñor Lozano-. Eso es lo que muchos de ellos esperan. Y otros esperan que si tenemos datos los digamos. Si sabemos de un cementerio clandestino, lo digamos. Si sabemos que los niños apropiados en tal lugar fueron dados en adopción a determinadas familias, lo digamos. Si tenemos alguna pista, que la digamos (…)”.

Concluida la lectura, no caben dudas de que este libro monumental y a la vez incompleto se ha propuesto cumplir con la primera parte de la exigente demanda de Bonafini y Verbitsky.