‘EL SANTO DE LA ESPADA’, OBRA CLAVE DE LA HISTORIOGRAFIA ARGENTINA

Merecido retorno de un clásico

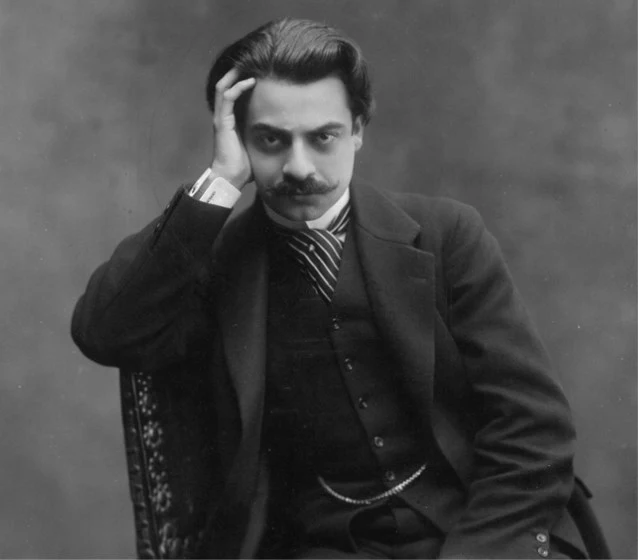

Debo disculparme por compartir un testimonio personal: días pasados busqué en los anaqueles de la vieja biblioteca de mis mayores El Santo de la Espada. Deseaba releer varios de sus capítulos, ya que integraba el panel que presentaría la reciente reedición de la obra, en acto celebrado el lunes 8 de septiembre del corriente año, precisamente en la Casa Museo de Ricardo Rojas (1882-1957), por décadas el hogar del escritor, donde habitó junto a su esposa, Julieta Quinteros, en un solar de la calle Charcas 2837.

A la morada, construida por su amigo el arquitecto Ángel Guido fiel al diseño del propio Rojas, a tono los motivos hispano-incaicos que la decoran con su cosmovisión euríndica, la inmortalizó en un romance que lleva por título aquella dirección y comienza diciendo: “¿Para solo dos personas/ casa tan grande mantienen?” A continuación da cuenta de la misteriosa presencia allí de: “Los manes de antiguos seres,/ Que alguien llamará fantasmas/ Aunque son almas vivientes./ Indios, unos, que nacieron/ En sus montañas agrestes;/ Gauchos, otros, que sufrieron/ En sus pampas inclementes;/ Y otros aún, castellanos/ Que de la Colonia vienen.”

En cuanto al polvoriento volumen de El Santo de la Espada, que leí de niño y que tantas décadas después encontré junto a los monumentales trabajos sanmartinianos de Bartolomé Mitre y José Pacífico Otero, corresponde a la edición original de 1933. Pero el dato emotivo, para mi, fue que el ejemplar de 526 páginas, está encuadernado en cuerina trabajada con franjas verticales de colores azules y blancas por mi madre, entonces de 17 años. Recordé que Lía Gómez Langenheim, después escritora y periodista, durante los momentos libres que le dejaban sus estudios en ese su final de adolescencia, aprendió y ejercitó la encuadernación artística, al cabo una actividad que de realizarse con vocación y maestría, al dar el toque final a una tapa y una contratapa, los exteriores no pocas veces lujosos de un libro, invita a ingresar en él de manera prometedora. Bien que como lo advirtió no sin cierta cuota de escepticismo gnoseológico el propio Ricardo Rojas en otro romance: “Los siete reyes del mundo”, aparecido en El Hogar de 9 de octubre de 1936: “El libro de toda ciencia/ cubre en su letra el error”.

ELOGIOS

Ahora sí voy al tema El Santo de la Espada, uno de los títulos más notorios de la literatura y la historiografía de la Argentina, disciplinas a las que trasciende, como que por ejemplo la película de 1970 de Leopoldo Torre Nilsson tomó de manera alusiva ese nombre.

Es tanto y tan elogioso lo que se ha escrito sobre el libro que pocos compatriotas desconocen a quién se homenajea y sería ocioso y peor aun, pretencioso, intentar un nuevo juicio. No obstante, en este tiempo light y líquido, también en lo que a cultura se refiere, lo cual implica violencia contra el arte -aquel pecado para el que Dante imaginó el tercer anillo en el séptimo círculo infernal-, no otra cosa que elogios cabe hacer del prólogo que firma el historiador Roberto L. Elissalde para la reedición por Villa Ediciones (2025), declarada de Interés Cultural Sanmartiniano por el Instituto Nacional Sanmartiniano. Un prólogo a lo Bernard Shaw por lo amplio y profundo. En cada párrafo hay un dato en general novedoso y tras esa noticia viene una conclusión nada temeraria, justamente por tener sustento erudito.

Como toda elección es una opción, brevitatis causae tomo nota especialmente de las devoluciones -como se dice ahora- que grandes figuras de las letras, la política, la ciencia y la diplomacia hicieron sobre El Santo de la Espada y detectó Elissalde con intuición de rabdomante.

Es lugar común decir que el lector cierra el círculo de un libro. En realidad suele hacer más que eso si lo que le queda tras el último renglón son inquietudes, visiones, incluso turbaciones y hasta objeciones; unas y otras dirigidas a impulsarlo para conocer más labores del autor y rastrear perspectivas coincidentes o divergentes con el tema tratado en el volumen que acaba de concluir.

LECTORES ILUSTRES

Así entre esos lectores a poco de la aparición de El Santo de la Espada, como el ex presidente Marcelo T. de Alvear, el médico y político radical Adolfo Güemes, el prócer socialista y malvinero Alfredo Palacios, el médico Gregorio Aráoz Alfaro o el colega en las letras de Rojas, Manuel Gálvez, descubro la mención destacada entre los diplomáticos de don Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946).

Por cierto que el jurista autor de El alma de la toga, no podía dejar de valorar los ideales de justicia y libertad que latían en el General José de San Martín. Así como el político de raza que fue Ossorio –Gobernador Civil de Barcelona, Ministro de Fomento, Diputado a Cortes- debió admirar en el Libertador su genio de hombre de Estado, tan grande y desprendido hasta elevarse en el supremo renunciamiento de Guayaquil. En tanto que el amigo de la Argentina, país que eligió para exiliarse después de desempeñar en Buenos Aires el cargo de Embajador de la Segunda República Española, siendo su último representante a quien suplantó vencida ésta, el franquista Juan Pablo Lojendio, debió sentir al triunfador en Chacabuco y Maipú como un compatriota con la bien asumida responsabilidad moral que eso implicaría en su espíritu y en su corazón generosos.

Tuve amistad con dos de sus hijos: Josefina y Álvaro Ossorio y Florit y escuché de sus bocas hablar con admiración de nuestros próceres de la Guerra de la Independencia, a la que ellos como tantos otros intelectuales del Viejo y el Nuevo Mundo, consideraban una suerte de guerra civil entre los absolutistas y los americanos de tendencia liberal jugados por la Independencia de estas tierras.

Además, Ángel Ossorio y Gallardo, de origen conservador y actuación en el Partido Liberal-Conservador de Antonio Maura bajo el reinado de Alfonso XIII, el mismo Ossorio que evolucionó con los años hacia una suerte de democracia cristiana imbuido por las ideas sociales del Cardenal belga Mercier, inspirador del Código de Malinas, y el propio que se autodefinió en 1931: “monárquico sin rey al servicio de la República”, debió haber comprendido el monarquismo del Padre de la Patria, más todavía al conocer “in situ” y con el diario de más de un siglo después, las inestabilidades institucionales de las repúblicas hispanoamericanas.

Por obra del orden creado que todo lo rige, al que los griegos identificaban con el universo y nombraban a ambos con el mismo término: “Cosmos”, no existen las casualidades, en todo caso hay concurrencias cargadas de sentido. Así mencioné recién a Álvaro Ossorio y Florit, el hijo del ilustre lector de El Santo de la Espada, también en su juventud diplomático en Holanda, destino que abandonó para sumarse al Ejército de la Segunda República Española. Con él sosteníamos largas charlas que tuvo la deferencia de mencionar en su libro autobiográfico de 1996: Vida e ideas de un hombre común.

En alguno de los diálogos hablamos de los embajadores españoles republicanos en la América Hispana y de inmediato surgieron los nombres del científico y político Félix Gordón Ordáz, ministro plenipotenciario en el México del presidente Cárdenas, del dramaturgo Jacinto Grau que lo fue en Panamá, del periodista y literato José Mora Guarnido, canciller en Uruguay, del escritor y traductor Ricardo Baeza destinado a Chile y de Antonio Jaén Morente, al Perú.

Lo interesante del caso es que Jaén Morente fue además de político, historiador de fuste como entre otras obras de su firma lo revelan los libros La lección de América y Nociones de Historia y Geografía de América. Comenté con Álvaro la curiosidad que dos historiadores fueron designados para representar a sus respectivas patrias en la Ciudad de Santa Rosa de Lima, dado que como él bien conocía, a Ricardo Rojas se lo nombró en 1955 embajador en el Perú, aunque su salud no le permitió cumplir esas funciones.

DOS AMORES

Vuelvo al comienzo de estas carillas donde narré mi rastreo para hallar la edición con la encuadernación materna de la icónica biografía sanmartiniana y releo en El Santo de la Espada, el capítulo puesto entre signos de interrogación: “¿Era un hijo del Sol?”.

Quizá los grandes sentimientos humanos, aquellos que trascienden el sentimentalismo de ocasión, sean merecedores de la eternidad y entonces coincidan en alguna dimensión los amores de San Martín y de Ricardo Rojas por el Perú. Porque sin duda el depositario del estandarte de Pizarro tenía la madera de un Pachacútec Noveno, el monarca capaz de imaginar y concretar el Tahuantinsuyo, con la misma firmeza de quien cuatro centurias después, atravesó los Andes y llegó por el Pacífico para liberar la tierra de los Incas. Tenia asimismo el temple para sostener sus desobediencias fruto de hondas convicciones éticas, del tataranieto de Pachacútec, del Atahualpa inmutable en el trono de su palacio en Cajamarca mientras caballos encabritados salpicaban “con espuma las insignias imperiales”, por recordar la escena con un verso de la composición “Los caballos de los conquistadores” del limeño José Santos Chocano.

Sucede que el Libertador de Medio Continente, el mismo que un año antes de su fallecimiento escribió al Presidente Mariscal Castilla: “miré a todos los Estados Americanos en que las fuerzas de mi mando penetraron, como Estados hermanos, interesados todos en un mismo y santo fin”, nada tenia de blanco aventurero y sí mucho de benévolo Inca Emperador; la dualidad de destinos que imaginó para sí de no haber sido tocado por la Musa Calíope, el citado Santos Chocano. En efecto, el creador de “Oro de Indias” lo explicitó así en los modernistas alejandrinos del soneto “Blasón”, en mucho anticipo lírico de la síntesis mestiza resuelta en la Eurindia de Rojas: “Cuando me siento Inca le rindo vasallaje/ al Sol que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje,/ parecen mis estrofas trompetas de cristal”.

COSMOVISION

La Eurindia como cosmovisión genial que propuso Ricardo Rojas y también Ángel Guido en su específico estudio: “Fusión hispanoindígena en la arquitectura colonial”, se corporizó arquetípicamente en el San Martín hispanoamericano, el héroe que orgulloso revalidó frente a los caciques araucanos su condición de indio y que a no dudarlo debió calzar el sombrero de paja de Guayaquil y abrigarse con un poncho pampa para reconocer las posiciones enemigas, tal como lo imaginó en un cuadro el pintor catalán radicado en Mendoza, Fidel Roig Matons (1885-1977).

Empero era el mismo San Martín heroico que mucho antes de acriollarse, había defendido en Arjonilla, Bailén y La Albuela a España de la invasión napoleónica. Rojas propuesto a comprender tanto el tradicionalismo hispanista de Marcelino Menéndez y Pelayo, a quien visitó en 1908 en su residencia y taller santanderino de la calle León 21, como el magisterio socialista de Pablo Iglesias, al que también entrevistó en su modesto despacho madrileño “en el que había un anaquel de libros sin encuadernar”, sin duda intuyó en el superior carácter de San Martín, el alma revivida de la España de Isabel la Católica con su reclamo: “¡Súbditos quiero, no esclavos!”, la de los Comuneros Castellanos, la del Padre Suárez y su tesis sobre el poder real que viniendo de Dios pasa antes por el pueblo, la de Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas, defensores de los pueblos originarios. Esa España que los americanos necesitamos entender en términos suyos expuestos en el prólogo de Retablo Español (1938): “porque su historia es parte de la nuestra. La caída o el ascenso de los valores españoles en la política del mundo interesan a nuestro propio destino, puesto que hablamos un mismo idioma. Estudiémosla con paciencia y juzguémosla con lealtad.”

La Eurindia resulta ser además de una síntesis inaugural con vertientes añejas, una empresa “sin copia ni calco” como quiso lo fuera José Carlos Mariátegui su ideario político, un socialismo agrarista con raíces tanto en Europa como en América, porque: “Indoamérica, en este orden mundial, puede y debe tener individualidad y estilo. Debe ser creación heroica”. Y en verdad que si los hijos del Continente carecemos de pensamiento propio, estaremos fuera de la historia como pensaba Hegel, lo señaló al apuntar contra tal extraterritorialidad mental deformadora de las conciencias Augusto Salazar Bondy en el siglo XX; e inspiró en la misma pasada centuria la Filosofía de la Liberación, radical contra el eurocentrismo, de Enrique Dussel.

UN PRECURSOR

Ricardo Rojas fue un precursor al mirar nuestro pasado desde adentro, más todavía: desde el fondo de la historia, desde su subsuelo con riquezas etnoculturales y no solo minerales. El poeta por sobre todo otro género literario que fue Rojas a juicio crítico de Roberto Giusti, lírico y épico al propio tiempo, pudo con imaginación y realismo interrogarse sobre si San Martín fue hijo del Sol. Pregunta propia de un poeta-filósofo a la que con un rayo de iluminación mayéutica los lectores lo vienen confirmando después de leer su libro.

Duda planteada con ironía socrática por el poeta aquí en prosa, como subyacente mensaje final y en cierto modo vaticinio para los americanos dignos de merecer la herencia del Héroe a proyectarse en edades de oro. Del metal precioso y único digno de recoger la sangre derramada por la libertad y la justicia.

Un oro apetecido ayer por el “blanco aventurero” de Chocano y luego fundido en los Avernos de los planificados designios del capitalismo internacional tan extractivo como endeudador: “para los políticos y clases directoras, los empréstitos norteamericanos”, advirtió Ramiro de Maeztu en 1934 en su Defensa de la Hispanidad.

Sempiterno capitalismo con inflexibles resultados: desposeer a las comunidades más castigadas; originalmente las dueñas de la tierra y después las corrientes de inmigrantes que lejos estuvieron de hacer pie en la prosperidad, hacinados en conventillos donde se hablaba en cocoliche para burla de nuestro seudo patriciado anglófilo y se desarrolló el lunfardo y el tango para escándalo de ciertas damas embarcadas en obras piadosas: “Déjense de hacer iglesias/ y pongan más fe en los pechos./ Respétenle los derechos/ a los que tienen debajo,/ y tendrán los templos hechos/ por ángeles sin trabajo”, les hubiera recomendado Leonardo Castellani. Y entre paréntesis, Rojas, más de un quinquenio antes de que Lugones, en El Payador de 1916, tomara precauciones contra “la ralea mayoritaria”, la “plebe ultramarina” y la “triste chusma de la ciudad” idealizando al gaucho ya extinguido y su autonomía montaraz de cuño homérico, anunció profético la integración de los inmigrantes a la Patria en otro de sus libros: La restauración nacionalista (1909), posicionándose también antagónico y con anticipación de décadas al desprecio que demostró por los “gringos” Ezequiel Martínez Estrada en La cabeza de Goliat (1940).

Será hora de garantizar con la mirada puesta en quien enarboló la consigna: “Seamos libres y lo demás no importa”, que no habrá de apostarse más y perderse en otra mesa de juego la riqueza, como de cierto temulento conquistador del Perú cuenta la leyenda.

Digno discípulo de José de San Martín en la solidez de la conducta, Ricardo Rojas, quijotesco y cervantista, maestro y sabio, demostró con su labor impar de publicista y el valor cívico que le deparó cárcel durante el contubernio oligárquico de los años ‘30, que es posible frente a las circunstancias más adversas e infames la “victoria del hombre”. Y oportunidad es de proclamar en su memoria ese triunfo, con el título de su primer libro de poesía de 1903, precisamente: La victoria del hombre.