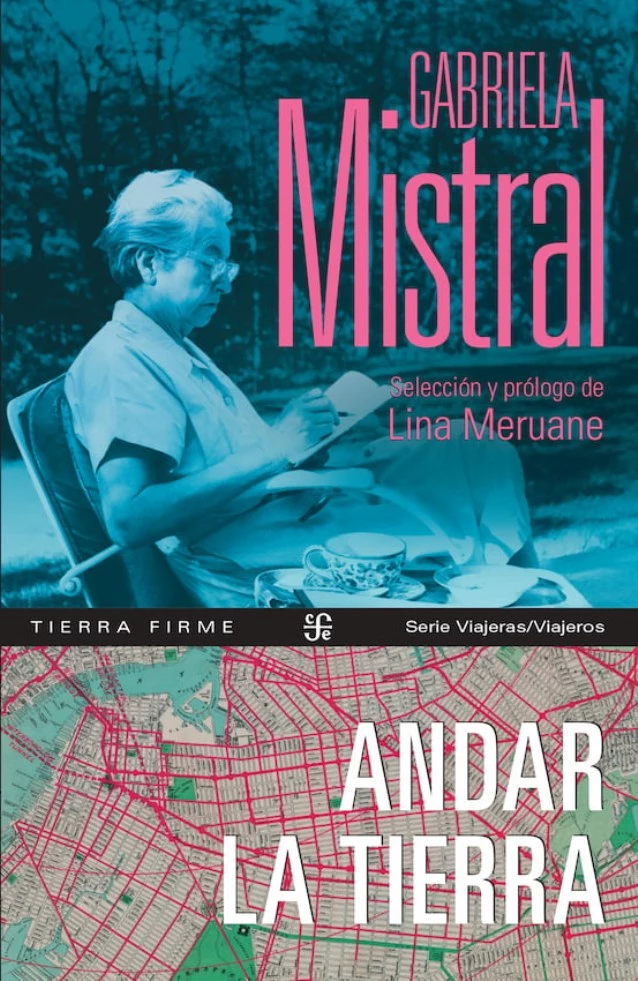

UN LIBRO RECUPERA CRONICAS, CARTAS Y POESIAS DE GABRIELA MISTRAL EN SU FACETA DE VIAJERA

Impresiones de la “chilena errante”

‘Andar la tierra’ ofrece un recorte elocuente de la mirada con la que transitó el mundo la Premio Nobel de 1945. Detrás de filias y fobias ocasionales perdura el rescate de una cultura y una tradición.

A 80 años de la concesión del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral (1889-1957), una antología recupera a la poetisa en versión viajera: crónicas, artículos, cartas y poesías que registran impresiones de esta “chilena errante” acumuladas en los diferentes periplos que jalonaron una vida repartida entre dos continentes.

Con selección y prólogo de Lina Meruane, Andar la tierra (Fondo de Cultura Económica, Serie Viajeras/Viajeros, 379 páginas) recopila textos periodísticos, escritos por encargo o necesidad, junto con otros más íntimos y confesionales, todos acompañados por fotografías personales y “reproducciones de los pasaportes diplomáticos que han permitido precisar los rumbos de la poeta”, según la definición de Meruane. Como suele ocurrir en esta clase de obras, el libro revela más de la autora que de los lugares, cercanos o remotos, que la impulsaron a tomar la pluma.

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, tal el nombre real de la célebre escritora, emerge de las páginas con un retrato bien definido de sus filias y fobias a la hora de desplazarse por América y Europa.

Pese a que se quejaba de molestias físicas y tendía a verse como sedentaria y perezosa, fue una mujer que viajó mucho, empujada primero por sus tareas docentes, luego por la diplomacia (que ejerció en diferentes destinos desde 1932) y después por sus compromisos literarios.

RECHAZOS

Con la vida “partida entre dos ansias”, la montaña y el mar, Mistral no ocultaba su preferencia por las ciudades medianas y pequeñas. Rechazaba el “colectivismo” de Nueva York, término que en su caso asociaba al de “aglomeración”, y repudiaba la “estridencia” material de sus atestados medios de transporte, en especial el “subway”, el subterráneo, novedad relativa de su tiempo que la fastidiaba y desconcertaba.

Escapaba de turistas y de los novedosos aficionados extremos a la práctica deportiva. También huía de los balnearios comerciales y de la moda donde las muchedumbres iban a amontonarse. Las urbes desbordadas merecían esta definición tajante apuntada en Madrid en 1934: “gran impureza puesta sobre una gran compostura, el absurdo organizado en razón y la perdición con cara de triunfo”.

Mistral también recelaba (en 1926) de la pampa argentina, que suponía incomprensible para “un ser criado entre montañas, con la voz enredada entre montañas, con el ojo acostumbrado a saltar de montaña a montaña”.

Frente a las inagotables planicies de la Argentina no aceptaba las típicas comparaciones con la inmensidad del mar, que no permite la mirada perdida, laxa. Por “suave y por vasta” la pampa le parecía más bien una “atmósfera verde”. Verde y generosa y como llamada a una misión.

Después de la severa crítica inicial impresiona leer el cierre de ese artículo que estampa un elogio de la atracción inmigratoria que ejercía hace un siglo la llanura pampeana, “que ha vaciado Europa y podría vaciar al Asia”, en el cumplimiento de una tarea tan noble como la civilizadora. “Porque recibir masas humanas significa, además, organizarlas, y como son masas de gente blanca, significa, luego, darles ambiente digno de lo suyo”, observaba la poetisa.

El encomio llegaba al extremo de acudir a famosos poemas de Rubén Darío para exaltar a la Argentina de hace un siglo como un dique frente el avance de la arrolladora potencia del norte. Mistral lo expresó de este modo terminante: “para mostrar a los Estados Unidos una fuerza donde serán detenidos, la América no tiene sino el país de la pampa, poblado de hombre blanco”.

DESTINOS

Si Castilla impresionaba a Mistral por la aridez sobrenatural de sus tierras, sacaba de ella la oportunidad de imaginar un diálogo con la mística Santa Teresa de Avila, fundadora incansable, texto que se lee como un breve cuento fantástico.

El destino favorito de la poetisa chilena estaba en Italia pero no era ni Roma ni Venecia: era Florencia, “la más preciosa ciudad de este mundo...la ciudad querida, la ciudad que es perfecta”.

Las costas italianas, con sus racimos de pueblos pintorescos, invitaban a recorrerlos a pie; el paseo arrobador desembocaba en el golfo de Nápoles, “la obra maestra, este pecho de Dios inmenso y dorado”.

Cada tanto Mistral se encontraba ante sitios que la sorprendían. Por ejemplo, Brujas en Bélgica. Así comenzaba un texto escrito en julio de 1926 para el diario El Mercurio, buena síntesis de un estilo y una mirada:

“Cerca de Gante, la ciudad socialista e industrial, y de Ostende, el puerto de los ingleses, se halla esta Brujas española, puesta ‘para signo de contradicción’. Porque no tiene nada de las ciudades belgas, pequeñas y activas como un cronómetro de Berna, y nada tampoco de las ciudades francesas. Es posible, pues, que una ciudad como un hombre se desentienda de su ambiente y no tenga ensambladura con sus hermanas de origen. Así, el viajero se encuentra en país industrial con esta gran melancolía castellana defendida por no sé qué genio antojadizo”.

Hallaba hospitalarios el valle de México, el país volcánico y cafetero de El Salvador y descubría para un público fascinado por otros centros turísticos los encantos del Portugal suave y melancólico, “una especie de puente moral entre lo europeo y lo americano del sur”.

También le preocupaba el futuro del extremo meridional del continente americano y, con rara previsión, rompía lanzas por la posesión de la Antártida, presa codiciada desde otras latitudes.

COHERENCIA

De algunas de las cartas incluidas en la cuarta sección del libro (el “reverso íntimo del relato público”, según Lina Meruane), puede deducirse que ciertos artículos de Mistral cumplían una doble función alimenticia: satisfacer el encargo de algún medio de prensa y congraciarse con los gobiernos de futuros destinos diplomáticos. Tarea que a veces la abrumaba. “Vivo haciendo un peonaje periodístico, que no deseo a ningún escritor”, protestaba en una misiva de 1932.

Más allá de preferencias y observaciones que hoy nos llegan nimbadas de anacronismo, la Mistral viajera mantenía una idea constante que sostenía de un periplo a otro. Era la reivindicación de la tradición latina, de la Europa mediterránea y católica, enfrentada a la vertiente sajona, de raíz protestante y crudos triunfos materialistas.

Su expreso indigenismo latinoamericanista, ciertos arranques de feminismo, mucho más serenos que los del frenético siglo XXI y la declarada “devoción de Gea, nuestra madre” no ofuscarían en Mistral la coherencia de su elección por un orden que creía amenazado desde el norte industrial y avaro. Unas líneas de 1924 la resumieron con la fuerza de un desolado vaticinio que habría de cumplirse al pie de la letra:

“Nueva York me dio la certidumbre amarga de que ‘muchos millones de hombres (nuevos) hablaremos inglés’. Es una fabulosa fuerza disciplinada y nosotros solo nos disciplinamos para aniquilar al partido A o B. Sanos, activos, serenos. Se me llenó de desconsuelo el alma. Nos arrollarán sin fusiles, sin esfuerzo extraordinario, como se respira: naturalmente…”.