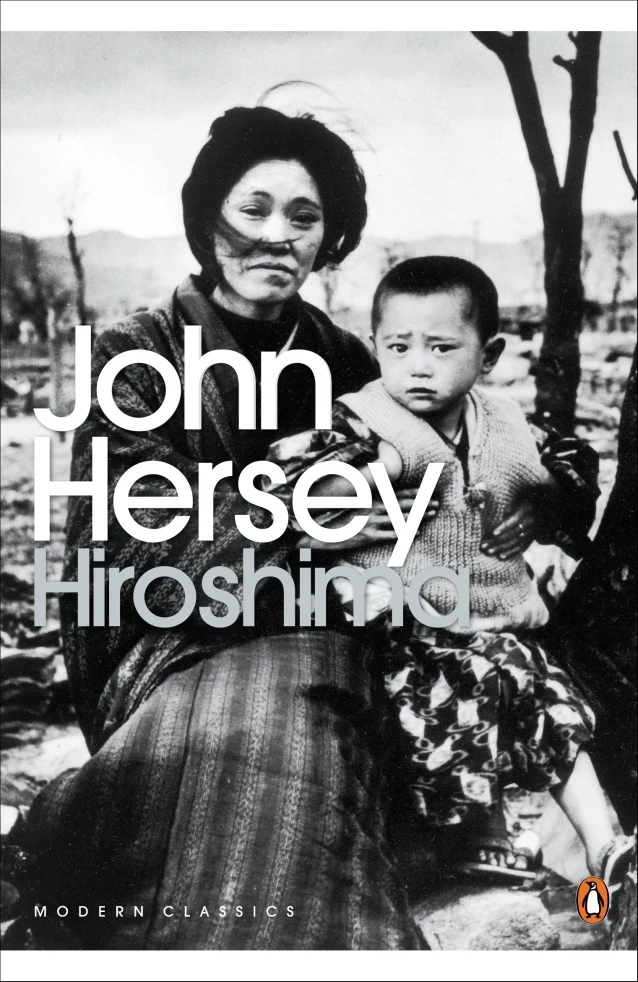

‘HIROSHIMA’, DE JOHN HERSEY, CONSERVA TODA SU ELOCUENCIA A 80 AÑOS DEL BOMBARDEO ATOMICO

Crónica de una represalia aterradora

Clásico del periodismo estadounidense, el libro fue la primera obra relevante que dio voz a las víctimas del ataque de agosto de 1945. Un modelo de estilo y estructura que hizo escuela.

Obra maestra de la crónica periodística, Hiroshima del escritor estadounidense John Hersey sigue siendo al día hoy, pasados ochenta años del bombardeo atómico de Japón, un testimonio elocuente de los horrendos estragos que provocó la bomba entre los habitantes nativos o extranjeros que poblaban las dos ciudades arrasadas.

El libro nació como un largo artículo que se publicó de manera íntegra en la edición del 31 de agosto de 1946 de la revista The New Yorker. Ese medio había financiado, junto con la compañía Time-Life, empleadora previa del autor, su viaje a Japón para trabajar en la investigación, en coincidencia con el primer aniversario de la devastadora incursión nuclear.

Hijo de misioneros protestantes en China, país donde nació y vivió hasta los diez años, Hersey (1914-1993) permaneció seis semanas en territorio nipón. Visitó Hiroshima y rastreó a los sobrevivientes que serían los protagonistas del posterior relato coral.

En la pesquisa cumplió un papel clave el P. Wilhelm Kleinsorge, sacerdote de la misión jesuita afincada en la ciudad y uno de los casos centrales que integran la obra. El religioso no sólo aportó su desgarrador testimonio personal; también sondeó a otros damnificados y facilitó los contactos iniciales con Hersey.

Meses antes, mientras viajaba hacia continente asiático en un buque de guerra estadounidense, el periodista había estado leyendo El puente de San Luis Rey (1927), novela breve de Thornton Wilder que narra desde diferentes puntos de vista un mismo episodio trágico ocurrido en el Perú virreinal.

Hersey tomó el libro de Wilder como modelo de la estructura que se propondría imitar en Hiroshima. En su caso, seleccionó seis víctimas cuyos padecimientos se irían entrelazando para contar, con variaciones de perspectiva y ubicación, una misma experiencia atroz.

Aparte del padre Kleinsorge, los elegidos fueron el reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la iglesia metodista; dos médicos; la viuda de un soldado muerto en combate en Singapur, y una joven empleada en el departamento de personal de una empresa metalúrgica.

“Cien mil personas murieron por la bomba atómica y estas seis estaban entre los sobrevivientes. Todavía se preguntan por qué vivieron cuando tantos otros murieron”, indicaba el autor en las primeras páginas.

TONO Y ESTILO

Elegida la estructura en torno a múltiples protagonistas, Hersey definió el estilo y el tono, dos rasgos que iban a aportar otros de los grandes hallazgos del libro.

Se decantó por escribir una crónica informativa, concisa, centrada en los hechos y en los personajes. Prescindió de las opiniones y los juicios de valor; tampoco se demoró mucho en reconstruir el contexto histórico y casi que no apeló a otras fuentes que no fueran los testimonios de los seis sobrevivientes del espantoso bombardeo, cuyas declaraciones recreó en estilo indirecto, procurando reflejar sus percepciones más íntimas.

Tales recursos dotaron al libro de la potencia y la solidez de un relato literario, pero sin el agregado de invenciones ficticias.

Por esa estrategia narrativa se ha dicho, con razón, que la obra de Hersey merece ubicarse en la interminable lista de precursores de lo que tiempo después se llamaría “Nuevo Periodismo”, o, visto desde el otro lado del mostrador, “novela sin ficción”.

“Lo que entre otras cosas hace de Hiroshima un antecedente crucial del Nuevo Periodismo, es la forma en que Hersey describe las reacciones internas de los personajes, los pensamientos corriendo por sus cabezas cuando el ‘resplandor silencioso’ hace su aparición sobre Hiroshima”, escribió Marc Weingarten en La banda que escribía torcido, un estudio sobre los “nuevos periodistas”.

CUATRO PARTES

Hiroshima se divide en cuatro partes. La primera registra, con estremecedora precisión, aquel “resplandor silencioso” del que hablaba Weingarten, que fue lo primero que percibieron las víctimas al explotar la bomba a las 8.15 de la calurosa mañana del 6 de agosto de 1945.

Después vendrían la onda de choque, el viento arrasador y sofocante, la destrucción inmediata de casas, edificios, vehículos, personas.

Los heridos presentaban lesiones horripilantes. “Las cejas de algunos estaban borradas y se les había desprendido la piel del rostro y las manos”, recordaría el reverendo Tanimoto. Refugiados en un bosque cercano, un destacamento de soldados clamaba por agua. La explosión nuclear los había desfigurado: tenían vaciadas las cuencas de los ojos, tal vez porque eran artilleros antiaéreos y al momento del ataque habían fijado la vista en el cielo.

Hersey presenta cada caso hasta el momento de la detonación; luego interrumpe esa historia y pasa a la siguiente, para variar la perspectiva, en un mecanismo que se repite a lo largo de todo el libro.

Las partes segunda y tercera muestran a los sobrevivientes huyendo a un parque arbolado en las afueras de la ciudad, “acaso siguiendo un impulso irresistible, atávico, por esconderse debajo del follaje”.

Otros empezaban a organizar el rescate y la atención de los heridos, mientras se repetían las teorías más extravagantes sobre cuál había sido la causa de semejante devastación. Les costaba comprender el poder destructivo que los había azotado: cada víctima creía haber sufrido el impacto de bombas separadas, destinadas solo a ellos.

La cronología de esas partes va más allá de la jornada del ataque. El 9 de agosto, día del bombardeo de Nagasaki, sede histórica de la mayor comunidad católica del Japón, el padre Kleinsorge habría de volver a las ruinas de Hiroshima para buscar lo que quedaba en pie de la comunidad de fieles de la ciudad. Tres días después aparecerían los primeros científicos japoneses enviados a investigar el origen de la calamidad. El 14 de agosto se conocería la rendición del país anunciada por el emperador en un inusitado mensaje radial.

En la cuarta y última parte los sobrevivientes que a primera vista parecían indemnes comenzaron a exhibir los síntomas iniciales de la “enfermedad por radiación”. Entre ellos, el incansable padre Kleinsorge, que debió ser trasladado a un centro médico en Tokio.

Siempre atento al valor literario de una imagen vívida, Hersey recordaría que los sobrevivientes que en esos días aciagos se aventuraban a retornar a Hiroshima se topaban con un extraño reverdecer de la vegetación, estimulado misteriosamente por el mortífero estallido atómico.

“Especialmente en un círculo en el centro, la sen china crecía con una extraordinaria regeneración, no sólo entre los restos chamuscados de la misma planta sino emergiendo en lugares nuevos, entre ladrillos o a través de las grietas del asfalto -apuntó Hersey-. En los hechos parecía que hubieran arrojado semillas junto con la bomba”.

EXITO

La publicación de la versión periodística del texto en Estados Unidos generó una verdadera conmoción. Los editores de la revista lo anunciaron con el siguiente mensaje:

“Esta semana The New Yorker dedica todo su espacio editorial a un artículo acerca de la casi completa destrucción de una ciudad por una sola bomba atómica, y sobre lo que sucedió con la gente de esa ciudad. Lo hace con la convicción de que pocos de nosotros hemos comprendido el poder de destrucción prácticamente increíble de esa arma, y que todos haríamos bien en tomarnos un tiempo para considerar las terribles consecuencias de su empleo”.

Sorprendidos por la rareza de ese número especial dedicado por entero a un solo tema, los lectores agotaron la edición. Más tarde, cuando se publicó en forma de libro, el éxito continuó. A fines de 1947 la editorial Knopf lo resumió en algunas cifras: 80 diarios y revistas habían publicado el texto original; el libro había sido traducido a once idiomas; había salido una edición en braille y otra para uso escolar; solo en Estados Unidos se habían vendido 613.500 ejemplares.

El impacto podía explicarse también porque el trabajo de Hersey fue el primero que trató de manera explícita los efectos del bombardeo atómico sobre sus víctimas.

Hasta entonces el tema era tabú en Estados Unidos y se hallaba sometido a la censura oficial, cuando no a la desinformación cómplice de los grandes medios. (Por caso, en septiembre de 1945 el New York Times había publicado un informe titulado: “No hay radiactividad en Hiroshima”).

Hersey rompió ese bloqueo informativo con un escrito en el que, según su biógrafo, Jeremy Treglown, “no se ofrecían conclusiones o afirmaciones generales, ni se llegaba a un juicio explícito”.

Esa prudencia, recomendable desde el punto de vista estilístico, encontraría con el tiempo algunos detractores. Una de las más destacadas fue la escritora Mary McCarthy, quien protestó por lo que consideraba la “normalización” del uso de la bomba atómica, que Hersey “trataba como si perteneciera al orden familiar de las catástrofes”.

Ambas posiciones merecen tenerse en cuenta. El tono distanciado de Hersey, su presunta neutralidad, aligeran en cierto modo el dramatismo de la narración, que al final se lee como un desastre desprovisto de causalidad y culpas. Pero esa misma falta de énfasis delega en los datos simples, concretos, la tarea de comunicar toda la magnitud del inhumano castigo infligido aquella calurosa mañana en que nació la era atómica.