“China ve a Milei como un accidente temporal en su relación con Argentina”

Ambas naciones tienen una relación bilateral de 50 años. El canal comercial está lubricado por fuertes inversiones chinas en el país. El rechazo libertario a los Brics fue una oportunidad desperdiciada. “Washington interfiere en el vínculo”, destaca el historiador Francisco Taiana.

La China milenaria tiene otra manera de mensurar el paso del tiempo. Por eso el crujir de su relación diplomática con la Argentina bajo la gestión Milei apenas si registra carácter de anécdota. Lo saben un episodio circunstancial en un entramado bilateral que lleva más de 50 años.

“Me parece importante aclarar que tradicionalmente la relación entre China y la Argentina ha sido uno de las relaciones bilaterales más estables que haya tenido nuestro país desde que se establecieron en 1972. A lo largo de ese período los países no sólo lograron un gran nivel de complementariedad económica, siendo China el segundo socio comercial de la Argentina, sino que además lograron cooperación en ámbitos muy diversos. Eso incluye cooperación educativa, cultural, científica en el caso de las campañas antárticas, cooperación en exploración aeroespacial y biotecnología”, resalta Francisco Taiana, historiador, sinólogo y analista geopolítico.

En ese lazo hay un punto neurálgico: el mutuo apoyo en las Naciones Unidas. Argentina, respaldada por Beijing ante el permanente reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas; y China escoltada por Buenos Aires en el impulso de la política de reunificación pacífica que tiene como epicentro a Taiwan. “La República Popular China es por lejos el socio más confiable para la Argentina como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, enfatiza el experto.

Durante cinco décadas la relación se cocinó a fuego lento, superando escollos y adaptándose a las características de diversos gobiernos argentinos e, incluso, distintos modelos ideológicos. Taiana recuerda que “quien estableció relaciones diplomáticas formales fue Alejandro Lanusse (teniente general, fue presidente de la Nación entre 1971 y 1973), y el primer mandatario en visitar China fue Jorge Rafael Videla en 1980. Es una relación que logró sobreponerse a diversas vicisitudes de la orientación diplomática argentina, atravesando períodos como la gestión de Perón; el giro hacia el sur global con Alfonsín; el modelo neoliberal de Carlos Menem en los ‘90; toda la experiencia del kirchnerismo; el macrismo, que tuvo sus avances y retrocesos con China, aunque en la segunda mitad del gobierno hubo un fuerte acercamiento; y un punto alto en la administración de Alberto Fernández, cuando se cumplieron los 50 años. Ahí fue que la Argentina logró firmar el memorándum sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Al año siguiente recibimos la invitación para ser parte de los Brics”.

-¿La relación se deterioró a partir de la asunción de Javier Milei?

-Todo eso tiene un retroceso muy fuerte con la llegada de Javier Milei a la presidencia. No sólo la Argentina decide no ingresar a los Brics sino que tanto el presidente como varios de sus funcionarios han realizado actos que deterioraron gratuitamente la relación con China. Por ejemplo, el despliegue militar del ministro de Defensa, Luis Petri, acusando a China de pescar en aguas argentinas cuando fue una acusación infundada; vemos declaraciones engañosas por parte del vocero Adorni con respecto al envío de equipamiento médico de China hacia nuestro país; y por supuesto las declaraciones de la ahora excanciller, Diana Mondino, respecto de la apariencia física del pueblo chino. Fue una serie de insultos gratuitos que naturalmente no ayudaron a mejorar las relaciones. Sin embargo, Beijing, que tiene claro cuáles son sus intereses estructurales con la Argentina, que ve en este país un socio natural en la región, ha continuado trabajando en sus líneas principales. Entienden al gobierno de Javier Milei como una contingencia, un accidente temporal en la historia de la relación bilateral.

-¿Qué ocurre en las provincias?

-Donde vimos mayores niveles de dinamismo ha sido a nivel subnacional. Debido a la estructura federal de la Argentina y de las capacidades de algunos gobernadores, que llevaron adelante ciertos aspectos de diplomacia, hemos visto avances muy importantes.

COMERCIO

-¿A nivel nacional, desde Argentina, no se trabaja la relación?

-Me parece que muy poco. No puedo recordar un sólo hito en nuestra relación con China que pueda ser adjudicado como mérito del gobierno de Javier Milei.

-Cuando se analiza a China como un enorme mercado con potencialidad para los productos argentinos, se hace mención a las misiones empresariales muchas veces organizadas desde la Cancillería. ¿Eso no está ocurriendo?

-No particularmente. Pensemos también que la relación comercial entre Argentina y China ya ha cumplido numerosas décadas. Hay una infraestructura económica dentro del país que avanza esencialmente en piloto automático. Un dato importante se vio el año pasado, en 2024, cuando Beijing decide renovar el swap de monedas con Argentina. De no haberlo hecho hubiese dejado al gobierno de Milei en una situación extremadamente delicada desde lo financiero. Pero en un mundo que está cada vez más signado por un unilateralismo agresivo por parte de varias potencias, la más destacada Estados Unidos, la República Popular China continúa en una clara línea diplomática apostando por un marco multilateral. Se presenta ante los ojos del mundo como un garante y constructor de paz. En ese sentido Beijing no tenía ningún interés en aparecer como una fuente de inestabilidad en Argentina, un país que está atravesando una situación económica extremadamente compleja.

-¿Advierte interferencias de Washington en el vínculo entre Argentina y China?

-Sin dudas. Me parece que en materia de defensa, energía nuclear y otros ámbitos, Washington ha tenido una política agresiva para hacer retroceder la influencia china en nuestro país. También fuera de presiones diplomáticas la política exterior de un país está en manos del Ejecutivo, y en este caso desde que asumió la presidencia Milei ha optado por su propia iniciativa y su propio universo ideológico, que es una política de subordinación a los intereses de los Estados Unidos, que no responde a las definiciones amplias del interés nacional argentino.

-¿Qué nos perdimos quedándonos afuera de los Brics?

-Es una oportunidad clara a la que Argentina decidió, al menos temporalmente, darle la espalda. El ingreso a Brics abría la posibilidad de cooperar de otra manera con uno de los bloques multilaterales más importantes del mundo. En ese sentido había oportunidades de inversión, cooperación y comercio no sólo con China, que es un mercado absolutamente vital para nosotros, sino otros que están teniendo una importancia sostenida y que se espera que sean más determinantes en el futuro. Ese sería el caso de la India, que es la cuarta economía más grande del mundo. Terminará la década, según se proyecta, como la tercera economía global. Más allá de la relación con China, que es vital, no hay que limitar la concepción de lo que significan los Brics puramente a nuestra relación con Beijing.

-¿Cómo es el vínculo de China con Brasil en la región?

-Muy positivo y en crecimiento. Hubo momentos de mayor distancia pero con el retorno a la presidencia de Lula Da Silva ambos países están dando saltos cualitativos. Hace poco se anunció una gran inversión china para la manufactura de autos eléctricos. Es un buen ejemplo para hacer análisis contrafácticos de qué cosas hubiesen sido posibles para nuestro país si hubiese ingresado a los Brics.

ESCALA GLOBAL

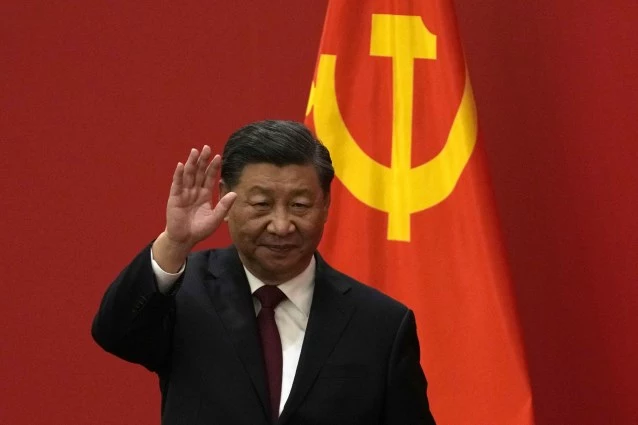

-¿Cómo describiría la iniciativa de la Franja y de la Ruta que impulsa el gobierno de Xi Jinping?

-Es el mayor plan de desarrollo de infraestructura que se haya puesto en marcha en el siglo XXI. Es sobre todo un modelo de globalización alternativa, presentado por China, a diferencia de otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que busca encaminar el desarrollo de ciertos países a través de la imposición de reglas muy estrictas desde el punto de vista fiscal y macroeconómico. Lo que ofrece China como modelo es un desarrollo físico de las naciones a través del avance de su infraestructura, de una mayor conexión comercial con el mercado chino y con la economía global bajo la asunción de que mayores niveles de prosperidad y un mundo más integrado será más próspero y además más pacífico.

-En el contexto de la denominada guerra comercial y la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, ¿cómo quedó parada China?

-Beijing no se subordinó ante las amenazas arancelarias de los Estados Unidos. Es un conflicto que todavía puede tener diversas aristas en el futuro, teniendo en cuenta el estilo diplomático impredecible del presidente Donald Trump. En esto China no está sola. Hemos visto, por ejemplo, la actitud de India, siendo el primer ministro, Narendra Modi, uno de los principales aliados de Trump en el indopacífico. En estos últimos meses hemos visto una novedad en materia internacional: India abandonando su tradicional no alineamiento. En 8 meses Trump ha logrado restituir notablemente las relaciones entre Nueva Delhi y Beijing. Es una victoria de la diplomacia sino-india y una derrota de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos continúa con un unilateralismo agresivo que deteriora su compleja red de alianzas en todo el mundo.

-¿Cuál es el rol político de China a escala global, por ejemplo en el conflicto entre Ucrania y Rusia?

-En muchos aspectos China nunca quiso esa guerra. Tiene un interés geopolítico en la estabilidad. Tiene una interdependencia muy grande con el bienestar de la economía global. Frente a la reacción por parte de organizaciones como la OTAN, cuando pidió apoyar el esfuerzo de guerra ucraniano y dinamitaron las posibilidades de una solución dialogada, me refiero a la interferencia estadounidense y británica a la mesa que se estaba armando en Turquía, China es muy consciente de la relación especial que ha desarrollado con Rusia. En ese sentido, a pesar del impacto económico, el hecho de que los arsenales de Estados Unidos que potencialmente podrían ser utilizados en el hipotético conflicto sobre la isla de Taiwan, estén comprometidos en apoyar el esfuerzo de guerra en Ucrania e Israel, le da una ventaja importante a China porque es un factor que contribuye a su seguridad geopolítica.

El yuan busca tener más protagonismo

La guerra comercial y el endeudamiento de los Estados Unidos han sembrado desconfianza en torno al rol del dólar como moneda de intercambio a escala global. Casi impensado no hace tanto tiempo atrás, hay quienes se preguntan si no es momento de erigir otros valores de referencia. Uno de ellos es China, que intenta avanzar en la consolidación del yuan. También los Brics coquetean con acuñar una divisa propia.

-¿El yuan puede desplazar al dólar como moneda de intercambio a nivel global? ¿Trabaja el gobierno chino para eso?

-Me parece que no hay tantas aspiraciones para desplazar al dólar. Lo que estamos viendo es una degradación del dólar como reservas de valor. La deuda estadounidense ya ronda los 38 billones de dólares y se le agrega otro billón de dólares cada 100 días. Eso pone serias dudas sobre el futuro del dólar como moneda de intercambio universal. Tampoco hay que olvidar el hecho de que Estados Unidos y sus aliados se apropiaron de alrededor de u$s 300.000 millones de la Federación Rusa tras el estallido del conflicto en Ucrania. Esa fue una señal muy clara a todos los países alrededor del mundo, algunos aliados de Estados Unidos, de que fundamentalmente el dólar no es una reserva de valor confiable. Hemos visto muchos países girar hacia cosas más concretas y tangibles como el oro.